自私的基因:第十二章 好人終有好報 · 5 線上閱讀

博弈論與囚徒困境在當時還未出現。但如今在事後,我們可以清楚理解當時的情況。阿克塞爾羅德提供了一個精彩的分析。在當時的壕塹戰中,每個野戰排的「未來陰影」都很長。這便表示,每支英軍的挖掘隊伍都可能需要與同一支德軍隊伍對峙好幾個月。另外,普通士兵永遠不知道他們是否,或何時會離開,因為大家都知道軍隊的決策專斷隨意,變化無常。在這裡「未來的陰影」長而不定,促使了「針鋒相對」式合作的開始。這種情況已經類似於一場囚徒困境的博弈了。

我們還記得,要成為一場真正的囚徒困境,回報必須有特定的次序規則。雙方必須同時認為共同合作優於互相背叛。在對方合作時背叛則為更佳,在對方背叛時合作為最劣。彼此背叛則是將軍們所喜的。他們想看到他們的士兵在機會到來之時將對方捏得粉身碎骨。

將軍們並不願意看到互助合作的場面,這對於贏得戰爭毫無幫助。但這對於雙方的普通士兵而言卻是求之不得的好事,他們並不願意付出生命的代價。必須承認,他們也許認可將軍的觀點,希望己方能獲得勝利。這便是形成囚徒困境的第二層回報。但獲得戰爭勝利並不是每個普通士兵的選擇。戰爭的最終結果並不太可能從物質上極大地有惠於個人。雖然無論是出自愛國主義抑或是遵守紀律,你可能覺得從背叛循環中逃出去也是不錯的。但與你穿越無人區後的某些敵軍士兵互助合作,則很可能影響你本人的命運,而且這大大優於互相背叛。這便使整個情況形成一個真正的囚徒困境。類似「針鋒相對」的行為註定要發生,也確實發生了。

在任何戰壕前線上的局部穩定策略並不一定是「針鋒相對」。後者是屬於善良、雖報復但寬容的策略家族中的一員。這些策略即使在理論上並不完全穩定,至少也很難在興起時被改變。比如,根據一份當時的記錄,三次「針鋒相對」在一個區域同時形成。

我們走出深夜的戰壕……德國人也走了出來,所以出於禮貌,我們不該開槍。最惡劣的事情是槍榴彈……它們如果落入戰壕,就會殺死大概9~10個人……但除非德國人們特別吵,我們不應該使用這些武器。因為他們也可以採取報復,我們也許沒有一個人可以回去。

「針鋒相對」家族中這些策略有一個很重要的共同點:背叛的選手將得到懲罰。復仇的威脅必須始終在此。在「自己活,也讓別人活」系統中,報復能力的展示通常引人注目。雙方不斷攻擊敵軍不遠處的虛擬目標——一種如今也在西方電影中使用的技巧,比如射滅蠟燭火焰,而不是敵軍本身,以展示其百發百中、極具威脅的攻擊。在另一個問題上——為什麼美國罔顧頂尖物理學家們的願望,使用了兩顆原子彈來毀滅兩座城市,而不是用以攻擊類似的蠟燭機制——這一機制也能圓滿地回答。

與「針鋒相對」類似的策略都有一個重要的特徵:它們都很寬容。這有助於減少長期報復惡性循環的產生。這位英國軍官再次戲劇化地描述這種平息報復的重要性:

當我正在與某連的人喝茶時,我們聽到許多喊叫聲,於是出來查看。我們看見我們的人與德國人各自站在戰壕前的矮牆上。突然炮聲驟響,卻無人受傷。雙方很自然地臥倒,我們的人開始咒罵德國人。這時一個勇敢的德國人站起身來大喊:「我們很抱歉,我們希望沒有人受傷。我們不是故意的,都是那個該死的普魯士大炮!」

阿克塞爾羅德對這個道歉的評價是:「僅將責任推卸給機械,有效阻止了報復。它表達了道德上對於辜負信任的道歉,也表達了對有人可能受傷的關切。這確實是一個令人欽佩的勇敢的德國人。

阿克塞爾羅德還也強調,在保持互相信任的穩定狀況時,預見性與儀式感十分重要。一個愉快的例子是:一個德國士兵提到,英國大炮每天晚上會根據鐘點有規律地在前線一些地方開火:

七點鐘到了,英國人開炮了。他們十分準時,你都可以據此來校正手錶……他們永遠有着相同的目標,非常準確,從未在前後左右偏移過標誌……甚至有一些好奇的同伴……會在七點前一點爬出去,看英國人開炮。

根據英軍的記錄,德國大炮也在做同樣的事情:

(德國人)選擇的目標、射擊的時間與回合都十分規律……瓊斯上校知道每一炮發出的時間。他的計算十分準確。他甚至敢於做一些初生牛犢式的行為,冒險去到炮擊的地點。因為他知道炮擊將在他到達前停止。

阿克塞爾羅德對此的評註是:「這種儀式性的炮擊形式與規律性的開火表達了雙重信息。於上級軍官,它們表達了抗爭,而對於敵軍,它們傳遞了和平。」

這種「自己活,也讓別人活」的系統本可以由口頭溝通所獲得,由理性的策略家在圓桌上討價還價而得到。事實上它無法這麼做。它通過人們回應對方行為的方式傳遞,在一系列的局部約定中形成。阿克塞爾羅德計算機中的策略完全沒有意識。它們的善意或惡意、寬容或記恨、嫉妒或大氣,僅由其行為所定義。程序員也許有其他的想法,但這並不相關。一個策略是否善良,僅由其行為所確認,而並非由其動機(因為它沒有)或作者的性格(當程序運行時這已經成為歷史了)。一個計算機程序可以以其策略方式來行為,它並不需要知道自己的策略如何,或者任何其他事情。

我們當然知道策略家是否有意識並不相關。這本書已經提到許多無意識的策略家。阿克塞爾羅德的程序便是我們在這本書里用以思考動植物、甚至基因的優秀模型。我們現在可以問問,他那些關於寬容善良不嫉妒的成功例子與優化結論是否可以用於自然世界?答案是肯定的,自然界一向如此。唯一條件是自然優勢需要設定未來陰影很長的囚徒困境,而且是非零和博弈。這些條件在生物王國中一直成立。

沒有人會認為細菌是一個有意識的策略家,但寄生菌們天衣無縫地與它們的寄主演繹着囚徒困境。我們沒有理由不採用阿克塞爾羅德的理論——善良、寬容、不嫉妒等等,來研究它們的策略。阿克塞爾羅德和漢密爾頓指出,那些無害且有益的細菌可以在人們受傷時,變成有害甚至致命的敗血症。醫生會說人體的「自然抵抗能力」在受傷時會下降。但也許真實的原因正是囚徒困境的博弈。在人體內,細菌是否有所收穫,同時也不停檢驗其回報呢?在人體和細菌的博弈中,「未來陰影」通常很長,因為一個普通人可以在任何起始點活上很多年。然而,一個嚴重傷者則可能給其寄生菌帶來較短的未來。「背叛的誘惑」突然比「互相合作的獎賞」更有誘惑力。當然,細菌在他們邪惡的小頭腦里可以沒有計算這些東西!代代細菌的自然選擇已經將它們培養成一個無意識的生物,首要任務是以生物化學來維繫生命。

根據阿克塞爾羅德和漢密爾頓的分析,雖然植物明顯沒有意識,但它們甚至會懂得復仇。無花果樹和榕小蜂便享有緊密合作的關係。我們所吃的無花果其實不是果實,無花果頂端有一個小洞,如果你可以縮小成榕小蜂的尺寸,進入這個小洞(榕小蜂非常小,小得當我們吃無花果時都不會注意到它),你可以看見無花果壁上有許許多多小花。無花果其實是一個花朵們的陰暗溫室與授粉房間,而授粉過程則要靠榕小蜂來完成。無花果樹為榕小蜂提供棲息地,而榕小蜂則在這些小花里產卵。對於榕小蜂來說,「背叛」指的是在無花果內的許多花朵中產卵,使得它們無法互相授粉。無花果樹如何「報復」呢?阿克塞爾羅德和漢密爾頓說:「許多情況下,如果榕小蜂進入一棵年輕的無花果,卻不為花朵授粉,而是在大部分花朵中產卵,無花果樹將除去這顆還處於生長中的無花果,使得所有榕小蜂的後代都走向死亡。」

艾瑞克·費希爾(Eric Fischer)則在海鱸魚——一種雌雄同體的魚身上發現了一個奇怪的現象,這正好說明了自然界的「針鋒相對」。與我們不同,這種魚的性別不是由生命孕育時的染色體所決定的。每一條魚都有雄性與雌性的功能,交配時可以選擇產生卵子或精子。他們雙雙締結一夫一妻的組合,輪流交換性別分飾雌雄角色。我們也許可以推測,由於雄性角色相對方便,海鱸魚也許更願意飾演雄性角色,而逃離合作關係。也就是說,如果其中一隻魚可以成功勸服伴侶持續飾演雌性角色,它就可以逃離其對孵卵生產的責任,而將資源投入其他事情,比如和其他魚交配等。

事實上,費希爾卻發現海鱸魚以一種嚴格的輪換機制進行其繁衍過程。這就是我們所預料的「針鋒相對」。這個博弈正是一個真正的囚徒博弈,雖然有些複雜,但這說明了鱸魚們為何採取這個策略。在這裡,「合作」表示當輪到時扮演雌性角色,「背叛」則是在輪到時試圖扮演雄性角色。這種「背叛」很容易引起報復,伴侶可能會在下一次拒絕扮演雌性角色,或者「她」可以直接中斷伴侶關係。費希爾確實也發現了,那些性別角色擔當次數不等的伴侶們容易分手。

社會學家和心理學家會提出一個問題:為什麼有人會願意捐贈血液(在英國等國家,血液捐贈為無償)?我不覺得這個答案在互惠或偽裝的自私下有那麼簡單。當這些長期血液捐贈者需要輸血時,他們並未得到任何優先次序,也沒有人給他們頒發金星獎章。也許我過於天真了,但我覺得這是一種真正的、純粹的無私利他主義。這是因為吸血鬼蝙蝠之間的血液共享剛好符合阿克塞爾羅德的模型。G. S. 威爾金森(G. S. Wilkinson)的研究表明了這一點。

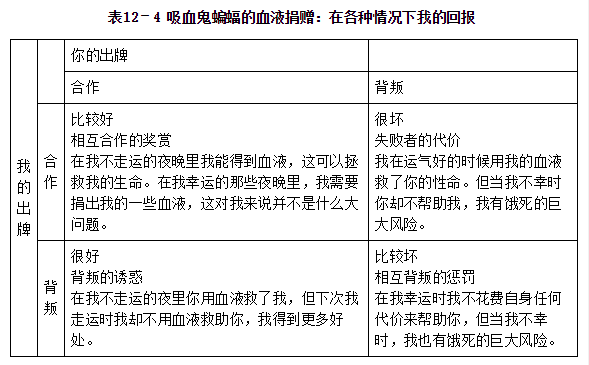

吸血鬼蝙蝠以在夜裡吸血為生。它們要得到食物並不容易,但每每得到的都是大餐。當黎明降臨,一些不走運的蝙蝠可能會空着肚子回家,而另一些則可能找到一個受害者,吸了充足的血液。第二天晚上,同樣的故事又在上演。在這種情況下,一個互助的利他主義是可能產生的。威爾金森發現那些在夜裡吸飽血液的幸運兒確實會將一些血液返流,捐贈給不走運的同伴。威爾金森觀察了110例血液捐贈,其中有77次是母親餵養孩子,而大部分其他的血液捐贈則發生在近親中。在完全沒有血緣的蝙蝠中,一些血液捐贈的例子依然存在,「血濃於水」的說法看來並不完全符合事實。但是,這些共享血液的蝙蝠也經常是室友,他們有許多機會與對方持續打交道,這正是重複囚徒博弈所必需滿足的條件。但囚徒博弈的其他條件呢?表12–4的回報表格顯示了我們對此的預期。

吸血鬼蝙蝠的情況真的和這張表格一樣麼?威爾金森對那些餓肚子的蝙蝠的體重下降速率進行計算。通過對飽食、飢腸與處於中間段的蝙蝠餓死速率的分別計算,他算得血液得以維持生命的時間。他發現了一個並不驚奇的結論:這些速率並不相等,取決於蝙蝠的飢餓程度。比起吃飽喝足的蝙蝠,相同的血液量可以為飢腸轆轆的生命維持更多的時間。這也就是說,雖然捐血可以增加捐贈者餓死的速率,但救助逝去生命的意義要大得多。這似乎表示蝙蝠的情況確實符合囚徒困境的規則。將血液捐贈給同伴中所需者,比留着自用更為珍貴。在她(吸血鬼蝙蝠的社交範圍為女性)飢腸轆轆的夜裡,她則可以從夥伴的捐贈中獲益良多。當然,如果她選擇「背叛」,拒絕給同伴捐贈血液,逃離互助的責任,她可以受益更多。在這裡,「逃離互助責任」只在蝙蝠確實採取「針鋒相對」策略時才有意義。那麼,「針鋒相對」在演化中的其他條件是否能滿足呢?

重要的是,這些蝙蝠是否能夠互相辨別呢?威爾金森的實驗結果是肯定的。他俘虜了一隻蝙蝠,將其與同伴隔離,並餓了她一夜,而其他同伴則得以飽食。當這只不幸的俘虜返回巢穴時,威爾金森就觀察是否有任何蝙蝠給予其食物。這個實驗重複了許多次,不同的蝙蝠輪流作為飢餓的俘虜又被送返。俘虜的蝙蝠們來自相隔數英里的兩個巢穴,兩個獨立的組織。如果蝙蝠可以辨別她們的朋友,這隻飢餓的蝙蝠將可以從,也只能從自己的巢穴中獲得幫助。

這正是事實。在觀察到的13個血液捐贈中,12個捐贈者是飢餓者的「老朋友」,來自同一個巢穴。來自不同巢穴的「新朋友」只餵養了1次飢餓的蝙蝠。這也許是個巧合,但當我們計算這個範例時,它發生的概率只小於1/500。我們可以信心十足地總結,蝙蝠確實更偏愛幫助老朋友,而不是另一個巢穴的陌生人。

吸血鬼蝙蝠是神秘的。對於維多利亞哥特小說的迷戀者,它們經常是在夜裡恐嚇他人、吸食血液、犧牲無辜生命以滿足私慾的黑暗力量。再加上其他維多利亞時期的神秘事件,以及蝙蝠天生鮮紅的牙齒和爪子,吸血鬼蝙蝠難道不正是自然界自私基因的最令人恐怖力量的化身麼?我對於這些神秘事件嗤之以鼻。如果我們想知道一個事件背後的真相,我們需要研究。達爾文主義賦予我們的並不是一個特定生物的詳細描述,而是一個更微妙、卻更有價值的工具:對原理的理解。如果我們一定要加進一個神秘事件,那便是真相——關於吸血鬼蝙蝠高尚品格的故事。對於蝙蝠自身,血並不濃於水。她們超越親屬關係,在忠誠的朋友間形成她們長久堅實的紐帶。吸血鬼蝙蝠可以講述一個新的神秘故事,一個關於共享、互助、合作的故事。她們昭示這一個善良的思想:即使我們都由自私的基因掌舵,好人終有好報。