自私的基因:第十一章 覓母:新的複製者 · 2 線上閱讀

廣義地說,覓母通過模仿的方式得以進行自我複製。但正如能夠自我複製的基因也並不是都善於自我複製一樣,覓母庫里有些覓母比另外一些覓母能夠取得較大的成功。這種過程和自然選擇相似。我已具體列舉過一些有助於提高覓母生存價值的各種特性。但一般地說,這些特性必然和我們在第二章里提到過的複製基因的特性是一樣的:長壽、生殖力和精確的複製能力。相對而言,任何一個覓母拷貝是否能夠長壽可能並不重要,這對某一個基因拷貝來說也一樣。《友誼天長地久》(Auld Lang Syne)[1]這個曲調拷貝縈繞在我的腦際,但我的生命結束之日,也就是我頭腦里的這個曲調終了之時。印在我的一本《蘇格蘭學生歌曲集》里的這同一首曲調的拷貝會存在得久些,但也不會太久。但我可以預期,縈繞於人們腦際或印在其他出版物上的同一曲調的拷貝就是再過幾個世紀也不致湮滅。和基因的情況一樣,對某些具體的拷貝而言,生殖力比長壽重要得多。如果說覓母這個概念是一個科學概念,那麼它的傳播將取決於它在一群科學家中受到多大的歡迎。它的生存價值可以根據它在連續幾年的科技刊物中出現的次數來估算。[2]如果它是一個大眾喜愛的調子,我們可以從街上用口哨吹這個調子的行人的多寡來估算這個調子在覓母庫中擴散的程度;如果它是女鞋式樣,我們可以根據鞋店的銷售數字來估計。有些覓母和一些基因一樣,在覓母庫中只能在短期內迅猛地擴散,但不能持久。流行歌曲和高跟鞋就屬這種類型。

[1]「Auld Lang Syne」不知不覺地成為了我所選擇的例子中一個非常好的樣板。這是因為傳唱中幾乎普遍都出現一個錯誤,一個變異。特別是現在的日子裡,樂曲里的疊句總是被唱為「For the sake of auld lang syne」(為了友誼地久天長),其實伯恩斯(Burns)實際填的是「For auld lang syne」(為友誼地久天長)。一個覓母化的達爾文主義者立刻就想知道那插入的短語,「the sake of」(了)究竟有什麼「生存價值」。請記住我們並不是在找尋能讓唱改版歌詞的人們更好存活的方式,我們是在尋找能使這個變化本身在覓母庫里能夠更好存活的方式,每一個人都在孩提時代學會了這首歌,但他們並不是通過閱讀伯恩斯的填詞,而是通過在新年夜聽到這首歌而學會的。在某個時間以前,可能所有人都唱着正確的版本。「For the sake of」肯定是以罕見變異的方式出現的。我們的問題是,為什麼這個一開始罕見的變異傳播得如此隱蔽,以至於它最終成為了覓母庫里的標準?

我覺得答案不難找到。「s」的嘶嘶聲非常突出。教堂唱詩班的訓練就是要發「s」時越輕越好,要不然整個教堂都是嘶嘶的回音。在一個大教堂里,你往往能在聽眾席的最後面聽到一個站在聖壇上的神父的輕聲私語,儘管這只是零星的「s」聲。「sake」中的另外一個輔音「k」也是一樣的具有穿透力。試想有19個人都在正確地唱着「For auld lang syne」時,在房間某個角落,有一個人錯誤的唱着「For the sake of auld lang syne」。一個第一次聆聽此歌的小孩很想加入合唱,但是他不清楚歌詞。儘管幾乎所有人都唱着「For auld lang syne」,但是「s」的嘶嘶聲以及「k」的爆破聲強勢地占據了小孩的耳朵,當疊句再次響起時,小孩也開始唱起了「For the sake of auld lang syne」。這個變異的覓母就這樣占據了另一個媒介。如果當時還有其他的孩子在場,或者是不熟悉歌詞的成年人,他們很有可能在下一次疊句來臨之時,也改為那個變異的版本。這並不是因為他們「偏好」那個變異的版本。他們真的是不知道歌詞並且真誠渴望能夠學會它。就算那些知道準確歌詞的人憤憤地用他們的最高音量吼出「For auld lang syne」(就像我做的那樣),但這個正確的歌詞並沒有十分突出的輔音,而就算別人不自信地低聲吟唱變異的版本,他們的聲音也能夠很輕易地飄進大家的耳朵里。

一個與之相似的例子是「Rule Britannia」(統治吧,不列顛尼亞!)。該合唱正確的第二行歌詞應該是「Britannia, rule the waves.」(不列顛尼亞,統治這片洶湧的海洋)。儘管不是那麼普遍,但它經常會被唱成「Britannia rules the waves.」(不列顛尼亞統治着這片洶湧的海洋)。這裡,這個覓母中冥頑不化的「s」的嘶嘶聲同時被另外一種因素強化着。詩人詹姆斯·湯普森(Jomes Thornson)用意應該是祈使式的(Britannia, go out and rule the waves!)(不列顛尼亞,走出去統治這片洶湧的海洋吧!),或者是虛擬式的(let Britannia rule the waves)(讓不列顛尼亞來統治這片洶湧的海洋)。但這句話非常容易就被當做是陳述句(Britannia, as a matter of fact, does rule the waves)(不列顛尼亞,事實上就,統治着這片洶湧的海洋)了。這個變異的覓母因此就比其取代的原始版本多了兩個不同的生存價值:聽上去更突出和理解起來更容易。

這個假說必須經過實驗才能算是最終測驗。我們應該可以故意地以一個非常低的頻率將嘶嘶的覓母插入覓母庫中,然後觀察它憑藉自身的生存價值散布開來。要不我們幾個開始唱「God saves our gracious Queen」?

[2]如果這句話被理解為「吸引性」是決定是否接受一個科學觀點的唯一標準的話,我就會開始厭惡這句話了。畢竟有些科學關鍵事實上是正確的,其他的則是錯誤的!它們的正確性和錯誤性都是能得到驗證的,它們的邏輯可以用來仔細分析。它們真的不像是流行音樂、宗教或者是朋克髮型。儘管有社會科學以及科學邏輯,一些差勁的科學觀點依然被廣泛地傳播,至少是在一定時期內廣泛地傳播。有一些好的觀點會在最終占領科學界之前蟄伏許多年。

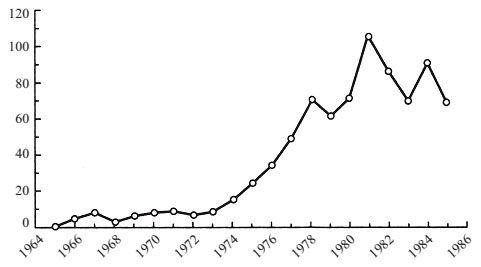

我們可以在本書介紹的主要觀點中找到一個這樣先經過蟄伏然後快速發展的典型例子,即漢密爾頓的近親選擇理論。我覺得這是可以讓我們試試通過清點期刊引用來測量覓母傳播的想法的一個恰當的例子。在第一版中我指出(102頁):「他在1964年發表的兩篇有關社會個體生態學的論文,是屬於迄今為止最重要的文獻之列。我一直難以理解,為什麼一些個體生態學家如此粗心,竟忽略了這兩篇論文(兩本1970年版的有關個體生態學的主要教科書甚至沒有把漢密爾頓的名字列入索引)。幸而近年來有跡象表明,人們對他的觀點又重新感興趣。」我在1976年寫的這段話,讓我們來追蹤其後幾十年裡這個覓母的復興吧。《科學引文索引》是一個非常奇特的出版物,在其中你能任選一個發表過的文獻,然後通過一覽表查詢在特定一年裡引用此文的文獻數量。這是為了方便追蹤某一特定主題的文獻。大學任命委員會開始習慣於把其當做比較求職者科學方面成就的一個粗略和簡便(過於粗略也過於簡便)的方法。通過清點從1964年以來漢密爾頓文章每年的被引用次數,我們就大概能追尋到他的觀點在生物學家意識里的發展(圖一)。最初的蟄伏期是非常明顯的。接下來在1970年代對近親選擇理論的興趣有了一個顯著的上升。如果真有一個上升的起始點的話,應該是在1973年和1974年之間。這個上升在1981年達到頂峰,之後每年的被引用率開始在一個範圍內無規律地波動。

圖一

一個覓母化的說法漸漸地成型,該說法認為對近親選擇理論的興趣上升是因為1975年和1976年發表的一些書導致的。而這幅圖的拐點在1974年似乎使這個說法成為了一個謊言。恰恰相反,這個證據可以用來支持另一個非常不同的假說,即我們總是會關注那些「正在流行」的、「它的時代已經來臨了」的觀點。從這個方面來看,這些70年代中期的書可能只是潮流的徵兆而非是其根本原因。

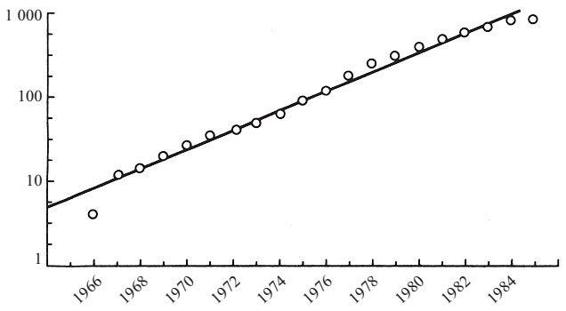

很有可能我們面臨的實際情況是一個在很早就開始的長期的、低起點的並呈指數級加速增長的潮流。一個驗證這個簡單的指數級假說的辦法是使用對數刻度畫出被引用次數的累計圖。任何一個增長過程,如果增長速率與原先規模成正比的話,就被稱為指數級增長。流行病的傳播就是一個典型的指數級增長過程:每一個人呼出的病毒都會傳染給幾個其他的人,這些人中每一個又會傳染給同樣多的人,因此被感染者的數量就會以一個越來越快的速率增長。一個指數曲線的特點就是當以對數刻度作圖時,它會成為一條直線。儘管不需要以累計的方式去畫出對數圖像,但這樣做比較常規也比較方便。如果漢密爾頓的覓母的傳播真像是一個正在傳播的流行病的話,累計對數圖中的點都應該排列成一條直線。是這樣的嗎?

圖二中畫出的那條直線就是統計意義上最擬合所有點的直線。1966年和1967年間的那個容易看見的顯著上升應該可以被忽略,因為這是這類對數圖像容易積累出的一種不可靠的小數效應。因此儘管還需要忽略一些小的浮動,這幅圖還是一根很好的近似直線。如果接受了我的指數級詮釋,我們所面對的就是一個單獨的緩慢發展的影響力爆發。這個爆發從1967年開始到1980年結束。每一本書和論文都應被同時當做是這個長期趨勢的徵兆及其原因。

圖二

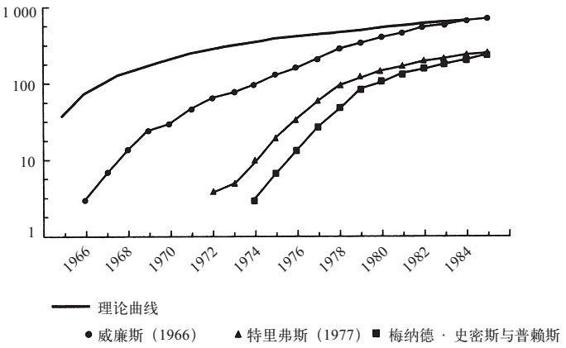

順便說一句,儘管人們幾乎不可避免地會這麼去想,但真的不要認為這樣的增長曲線沒什麼大不了的。當然,就算是被引用次數每年以一個固定數值增加,任何一個累積曲線都還是會上升的。但是在對數刻度下,它們的增速會慢慢放緩,最終消失不見。圖三上面的實心曲線就代表着如果每年的被引用次數一定的話,我們將會得到的理論曲線(被引用次數取漢密爾頓的平均值,即每年37次)。這個逐漸平緩的曲線可以直接與圖二中看到的直線相比較,後者代表了一個指數級的增長。所以這是在增長的基礎上還有更多的增長,而非只有一個穩定的被引用速率。

圖三

其次,也許這並不是不可避免的,但有些人依然會忍不住想,難道科學論文的發錶速率本身不是以指數級增長的嗎?這樣一來引用其他文獻的機會也就隨之以指數級增長了。又或許科學界本身的規模就在以指數級變大。為了證明漢密爾頓覓母真的有其特殊的地方,最簡單的方法就是去畫一些其他文獻的同樣的圖像。圖三同樣也展示了另外三個作品的對數累計被引用率(這三個也對本書第一版產生過巨大影響)。這包括威廉斯1996年出版的書《適應性與自然選擇》、特里弗斯1971年發表的關於相互利他主義的論文以及梅納德·史密斯和普賴斯在1973年發表的介紹ESS想法的論文。這三個作品形成的曲線在整個時間段里都明顯不是指數級增長的。然而,對這些作品而言,每年被引用次數也遠非一致的,在某些時間段以內它們依然可能是指數級增長的。例如,那根威廉斯的曲線在對數刻度下從1970年開始就接近於一條直線了,這意味着它也進入了影響力爆發的階段。

我低估了特定幾本書對漢密爾頓覓母傳播的影響。不過,對這個小小的覓母研究還有一個很明顯的暗示性附註。就像在「Auld Lang Syne」和「Rule Britannia」的例子中一樣,我們這也有一個明顯的變異錯誤。漢密爾頓1964年發表的兩篇論文的正確標題應該是「The genetical evolution of social behaviour」(《社會行為的遺傳進化》)。在1970年代中後期,包括《社會生物學》和《自私的基因》在內的一系列出版物都錯誤地將其引用成「The genetical theory of social behaviour」(《社會行為的遺傳理論》)。喬恩·西格(Jon Seger)和保羅·哈維(Paul Harvey)找尋了這個變異覓母的最早的出現點,他們認為這可能是一個清晰的標記,就像是放射性標記一樣,可以用來追蹤科學影響。他們追溯到了E. O. 威爾遜在1975年發表的有影響力的書《社會生物學》。他們甚至為這個可能的起源找到了一些間接的證據。

正如我非常敬仰威爾遜的力作——我希望人們更多地去閱讀原作而不要去讀關於它的評論——關於他的書影響了我的書這一錯誤看法也使我非常義憤填膺。是的,因為我的書也包含了那個變異的引用——那個「同位素標記」——它看起來就像是在警醒我們至少有一個覓母從威爾遜傳播到了我這裡。這並不是特別的令人驚訝,因為《社會生物學》抵達英國時我正在完結《自私的基因》,正是那個我可能正在完善我的參考書目的時間。威爾遜龐大的參考書目就像是一個天賜之物,省去了我很多在圖書館中的時間。但當我偶然發現了我在1970年牛津講座中發給學生的一個陳舊的蠟紙印刷的參考書目時,我的懊悔變成了狂歡。真的,上面寫着「The genetical theory of social behaviour」,比威爾遜的出版整整早了5年。威爾遜幾乎不可能看過我1970年的參考書目。這是毋庸置疑的:威爾遜和我獨立地引入了相同的變異覓母!

為什麼會發生這樣的巧合呢?還是那樣,就像對「Auld Lang Syne」一樣,並不難發現一個合理的解釋。R. A.費希爾最著名的書The Genetical Theory of Natural Selection(《自然選擇的遺傳理論》)。這樣一個簡單的名字使其在遺傳生物學家的世界裡紮下了根。對我們來說,很難在聽到前兩個單詞後不自覺地去加上第三個。我懷疑威爾遜和我都是這樣錯的。這對所有人來說都是一個愉快的結論,因為沒有人會介意承認受到過費希爾的影響。

其他,如猶太人的宗教律法等可以流傳幾千年曆久不衰,這通常是由於見諸文字記載的東西擁有巨大的潛在永久性。說到這裡,我要談談成功的複製基因的第三個普遍的特性:精確的複製能力。關於這一點,我承認我的論據不是十分可靠的。乍看起來,覓母好像完全不是能夠精確進行複製的複製基因。每當一個科學家聽到一個新的概念並把它轉告給其他人的時候,他很可能變更其中的某些內容。我在本書中很坦率地承認特里弗斯的觀點對我的影響非常之大。然而,我並沒有在本書中逐字逐句地照搬他的觀點。將其內容重新安排糅合以適應我的需要,有時改變其着重點,或把他的觀點和我自己的或其他的想法混合在一起。傳給你的覓母已經不是原來的模樣。這一點看起來和基因傳播所具有的那種顆粒性的(particulate)、全有或全無的遺傳特性大不相同。看來覓母傳播受到連續發生的突變以及相互混合的影響。

不過,這種非顆粒性表面現象也可能是一種假象,因此與基因進行類比還是能站得住腳的。如果我們再看一看諸如人的身高或膚色等許多遺傳特徵,似乎不像是不可分割和不可混合的基因發揮作用的結果。如果一個黑人和一個白人結婚,這對夫婦所生子女的膚色既不是黑色也不是白色,而是介乎兩者之間。這並不是說有關的基因不是顆粒性的。事實是,與膚色有關的基因是如此之多,而且每一個基因的影響又是如此之小,以致看起來它們是混合在一起了。迄今為止,我對覓母的描述可能給人以這樣的印象,即一個覓母單位的組成好象是一清二楚的。當然事實上還遠遠沒有弄清楚。我說過一個調子是一個覓母,那麼,一支交響樂又是什麼呢?它是由多少覓母組成的呢?是不是每一個樂章都是一個覓母,還是每一個可辨認的旋律、每一小節、每一個和音或其他什麼都算一個覓母呢?

在這裡,我又要求助於我在第三章里使用過的方法。我當時把「基因複合體」(gene complex)分成大的和小的遺傳單位,單位之下再分單位。基因的定義不是嚴格地按全有或全無的方式制定的,而是為方便起見而劃定的單位,即染色體的一段,其複製的精確性足以使之成為自然選擇的一個獨立存在的單位。如果貝多芬的《第九交響曲》中某一小節具有與眾不同的特色,使人聽後難以忘懷,因此值得把它從整個交響樂中抽出,作為某個令人厭煩的歐洲廣播電台的呼號,那麼,在這個意義上說,也可被稱為一個覓母。附帶說一句,這個呼號已大大削弱了我對原來這部交響樂的欣賞能力。

同樣,當我們說所有的生物學家當今都篤信達爾文學說的時候,我們並不是說每一個生物學家都有一份達爾文本人說過的話的拷貝原封不動地印在他的腦海中。每一個人都有其自己的解釋達爾文學說的方式。他很可能是從比較近代的著作里讀到達爾文學說的,而並沒有讀過達爾文本人在這方面的原著。達爾文說過的東西,就其細節而言,有很多是錯誤的。如果達爾文能看到我這本拙著,或許辨別不出其中哪些是他原來的理論。不過我倒希望他會喜歡我表達他的理論的方式。儘管如此,每一個理解達爾文學說的人的腦海里都存在一些達爾文主義的精髓。不然的話,所謂兩個人看法一致的說法似乎也就毫無意義了。我們不妨把一個「概念覓母」看成是一個可以從一個大腦傳播到另一個大腦的實體。因此,達爾文學說這一覓母就是一切懂得這一學說的人在大腦中所共有的概念的主要基礎。按定義說,人們闡述這個學說的不同方式不是覓母的組成部分。如果達爾文學說能夠再被分割成小一些的組成部分,有些人相信A部分而不相信B部分,另一些人相信B部分而不相信A部分,這樣,A與B兩部分應該看成是兩個獨立的覓母。如果相信A部分的人大多數同時相信B 部分——用遺傳的術語來說,這些覓母是密切連鎖在一起的——那麼,為了方便起見,可以把它們當做一個覓母。

讓我們把覓母和基因的類比繼續進行下去。我在這本書中自始至終強調不能把基因看做是自覺的、有目的的行為者。可是,盲目的自然選擇使它們的行為好像帶有目的性。因此,用帶有目的性的語言來描繪基因的活動,正如使用速記一樣有其方便之處。例如當我們說「基因試圖增加它們在未來基因庫中的數量」,我們的真正意思是「凡是由於基因本身的行為而使自己在未來的基因庫中的數量增加的,往往就是我們在這個世界上所看到的那些有效基因」。正如我們為了方便起見把基因看成是積極的、為其自身生存進行有目的的工作的行為者,我們同樣可以把覓母視為具有目的性的行為者。基因也好,覓母也好,都沒有任何神秘之處。我們說它們具有目的性不過是一種比喻的說法。我們已經看到,在論述基因的時候,這種比喻的說法是有成效的。我們對基因甚至用了「自私」、「無情」這樣的詞彙。我們清楚地知道,這些說法僅僅是一種修辭方法。我們是否可以本着同樣的精神去尋找自私的、無情的覓母呢?

這裡牽涉有關競爭的性質這樣一個問題。凡是存在有性生殖的地方,每一個基因都同它的等位基因進行競爭,這些等位基因就是與它們爭奪染色體上同一位置的對手。覓母似乎不具備相當於染色體的東西,也不具備相當於等位基因的東西。我認為在某種微不足道的意義上來說,許多概念可以說是具有「對立面」的。但一般來說,覓母和早期的複製分子相似,它們在原始湯中混混沌沌地自由漂蕩,而不像現代基因那樣,在染色體的隊伍里整齊地配對成雙。那麼這樣說來,覓母究竟如何在相互競爭?如果它們沒有等位覓母,我們能說它們「自私」或「無情」嗎?回答是——我們可以這麼說,因為在某種意義上說,覓母之間可能進行着某種類型的競爭。

任何一個使用數字計算機的人都知道計算機的時間和記憶存儲空間是非常寶貴的。在許多的大型計算機中心,這些時間和空間事實上是以金額來計算成本的。或者說,每個計算機使用者可以分配到一段以秒計算的時間和一部分以「字數」計算的空間。覓母存在於人的大腦里,大腦就是計算機。[*]時間可能是一個比存儲空間更重要的限制因素,因此是激烈競爭的對象。人的大腦以及由其控制的軀體只能同時進行一件或少數幾件工作。如果一個覓母想要控制人腦的注意力,它必須為此排除其他「對手」覓母的影響。成為覓母競爭對象的其他東西是無線電和電視時間、廣告面積、報紙版面以及圖書館裡的書架面積。

[*]我們能夠很明顯地預測,人工製造的電子計算機也終將成為自我複製類型的信息——覓母——的一個宿主。越來越多的計算機被連起來形成了一個錯綜複雜的信息分享網絡。它們中很多是真正地通過電子郵件交互連接在了一起。其他的則通過它們的主人互相傳遞磁盤來分享信息。這是一個完美的能讓自我複製程序繁榮並擴散的環境。當我在寫本書第一版時,我很幼稚地認為一個不良的計算機覓母會是發源於在複製正確程序時自發性地產生的一個錯誤,我也認為這是不大可能的。哎,那是多麼天真的時代。由惡意程序員故意釋放的「病毒」和「蠕蟲」的流行現在已經成了全世界計算機使用者所熟悉的危害。過去幾年裡,我自己的硬盤據我所知就被兩種不同的流行病毒感染過。我這就不指出這兩個病毒名稱了,免得給它們齷齪幼稚的製造者們哪怕一絲齷齪幼稚的滿足感。我說「齷齪」是因為我覺得他們的行為對我而言在道德上幾乎和那些故意污染飲用水並為了偷笑病人而傳播傳染病的微生物實驗室技術員沒有區別。我說「幼稚」,是因為這些人心理上幼稚。設計出一種計算機病毒並沒有什麼聰明之處。任何一個半桶水程序員都能做到這一點,而這樣的半桶水程序員在現實世界中隨處可見。我自己就是其中一員。我甚至不屑於解釋計算機病毒是怎麼工作的,那太淺顯了。

不怎麼清楚該如何戰勝它們。一些非常專業的程序員很不幸不得不浪費他們的寶貴時間去寫出檢查病毒、殺滅病毒等程序(順便說一句,醫學疫苗接種的類似物已經很接近了,甚至已經到了注射「減活品系」病毒的程度)。其危險在於這會引發軍備競賽,病毒防護能力道高一尺,新型病毒程序就會魔高一丈。到現在為止,大多數反病毒程序都是由利他主義者編寫,也不收取任何費用。但是我預感到一個新型職業正在興起——分化出和其他任何職業一樣的一個賺錢的行當——「軟件醫生」。他們會背上一個裝滿診斷和治療軟盤的黑包隨時待命。我使用了「醫生」這個名字,但真正的醫生是來解決自然的問題,而不是由人為惡意而故意製造出來的。我所謂的軟件醫生,從另一方面來講更像是律師,是來解決本不該存在的人造問題。到現在為止,病毒製造者們如果真有任何可以察覺到的動機,那一定是他們感覺到了一種模糊的無政府主義。我向他們呼籲:你們真想為一個賺錢行當鋪平道路嗎?如果不是,停下對這些幼稚覓母的玩弄,把你們還湊和的編程才能用到一些正道上吧。

我們在第三章中已經看到,基因庫里可以產生相互適應的基因複合體。與蝴蝶模擬行為有關的一大組基因在同一條染色體上如此緊密相連,以致我們可以把它們視為一個基因。在第五章,我們談到一組在進化上穩定的基因這個較為複雜的概念。在肉食動物的基因庫里,相互配合的牙齒、腳爪、腸胃和感覺器官得以形成,而在草食動物的基因庫里,出現了另一組不同的穩定特性。在覓母庫里會不會出現類似的情況呢?譬如說,上帝覓母是否已同其他的覓母結合在一起,而這種結合的形式是否有助於參加這些結合的各個覓母的生存?也許我們可以把一個有組織的教堂,連同它的建築、儀式、法律、音樂、藝術以及成文的傳統等視為一組相互適應的、穩定的、相輔相成的覓母。

讓我舉一個具體的例子來說明問題。教義中有一點對強迫信徒遵守教規是非常有效的,那就是罪人遭受地獄火懲罰的威脅。很多小孩,甚至有些成年人都相信,如果他們違抗神甫的規定,他們死後要遭受可怕的折磨。這是一種惡劣透頂的騙取信仰的手段,它在整個中世紀,甚至直至今天,為人們帶來心理上的極大痛苦。但這種手段非常有效。這種手段可能是一個受過深刻心理學訓練,懂得怎樣灌輸宗教信仰的馬基雅維利[*]式的牧師經過深思熟慮的傑作。然而,我懷疑這些牧師是否有這樣聰明。更為可能的是,不具自覺意識的覓母由於具有成功基因所表現出的那種虛假的冷酷性而保證了自身的生存。地獄火的概念只不過是由於具有深遠的心理影響而取得其固有的永恆性。它和上帝覓母聯結在一起,因為兩者互為補充,在覓母庫中相互促進對方的生存。

[*]馬基雅維利(1469~1527),意大利政治家兼歷史學家。——譯者注