呼嘯山莊:譯本序 · 五 線上閱讀

童年時代的希克厲是一個受欺侮的孤兒,他那憤世嫉俗的不平之氣是被壓迫者的骨氣和叛逆精神的表現。我們同情他。但是幾年後,憑着他一步步實現的陰謀,他由被壓迫者變成了殘酷無情的壓迫者。他那受盡折磨的新娘寫信問納莉道:「希克厲先生他可是個人?如果是人,他可是瘋了?如果不是,他可是個魔鬼?……我究竟嫁給了什麼東西?」〔38〕

〔38〕見第13章。

這是一個不能被誤解的信號,我們不能用停留在過去的眼光看待搖身一變的希克厲了。其實譴責轉變了地位的希克厲,並不妨礙我們對作品本身的肯定。《呼嘯山莊》的偉大的文學價值並不體現在暴君所並沒有的正面的人格價值中。

從思想內容上對作品的肯定,和從道義上對主人公的否定,把兩者區分開來之所以成為可能,是因為作品先後敘述兩代人的故事,本身的主題有兩重性:既寫超人世的愛,又寫人世間「愛」和「恨」的衝突。說這部作品超乎了善惡是非的倫理觀,不是沒有見地,但只能指其中的一個主題而言;對另一個主題就不能那麼說了。還得看到:希克厲憑着他那烈火般的情感,對林敦所能奉獻給愛妻的柔情表示極端的藐視,仿佛只有他的愛情,才算得上愛,那是充斥在宇宙天地間,何等偉大:

憑他那瘦小可憐的身子,即使拚命地愛,愛上八十年,也抵不上我一天的愛!〔39〕

〔39〕見第14章。

其實這自我炫耀的「愛」,只容納得下一個卡瑟琳,而希克厲的仇恨卻是以一個人之外的整個人類為對象的。他那專注的愛如果和他那無所不包的恨相比,顯得多麼渺小啊!

卡茜面對她的壓迫者無所畏懼地指出道:

你真苦惱呀,不是嗎?孤零零的,像個鬼似的……誰也不愛你——你死了,誰也不會來哭你。〔40〕

〔40〕見第29章。

「愛」雖然弱小,卻具有不可征服的力量;敢於面對着「恨」宣布自己的信念:「恨」雖然強大,卻是孤獨的、虛弱的、渺小的。女作家熟知莎士比亞,〔41〕很可能她在這裡想到了歷史劇《理查三世》,理查三世這個雙手沾滿鮮血的陰謀家、暴君,自知末日來臨,從噩夢中驚醒過來,一身冷汗,嚷道:

我只能絕望了,沒有一個人會愛我,

我死了,誰也不會來可憐我!〔42〕

〔41〕艾米莉在作品中提到了莎士比亞的作品,見第2章:「那股黑森森的怨氣,不禁叫人想起李爾王來」。

〔42〕見v.iii.200,201。

兩兩相比,除了人稱不同,這從心底發出的哀鳴和卡茜代替希克厲說出的話是多麼相似呀。希克厲這個暴君式的巨人並不比另一個巨人般的暴君更心慈手軟些,更值得我們同情。

在一群次要的角色中,除了約瑟夫,小林敦就是作者最鄙夷的人物了。我們一定要看到他和他父親在精神上存在着的聯繫。父子倆都是極端自私,都有強烈的虐待狂,只是那兒子是個具體而微的小暴君罷了:

林敦做起一個小暴君來也真夠瞧的。他會有滋有味地把一隻只貓都折磨死——只要你先替他把貓的牙齒拔掉了,爪子剪掉了。〔43〕

〔43〕這是希克厲的一段話,見第27章,下節引文出處同。

納莉衝着希克厲,說得很對:「把他(小林敦)的性格攤開來,讓人看看他有幾分倒是像你。」

超人般的暴君和超人般的暴力,有時像一道炫目的光柱,使我們睜不開眼來,失去了現實感;如果把那一道強光收縮成一個黯淡的光斑,它那卑鄙的面目就可以被看清楚了。

就像使萬物成長的太陽既可以造福人間,也可以施展淫威,把大地變成千里荒旱的焦土;在女作家的心目中,對立着的愛和恨似乎也可以相互轉化。希克厲對整個人類的憎恨來自他的受挫折的愛。在這裡,「恨」是「愛」的異化。當他預感到他快要回到卡瑟琳(遊魂)的身邊時,這虛無縹緲的愛的召喚使他一下子喪失了作惡的力量。這不是放棄了恨,更不是道德意義上的覺悟了,棄邪歸正了〔44〕,而是他那股洶湧的感情的激流如今找到另一個(或者原來的)出口了;這樣,「愛」就是「恨」的復歸。因此,愛和恨既是彼此對立的,又是相互統一的。

〔44〕他臨死前對納莉說:「我並沒做過不公正的事,我什麼也不懺悔。」見第34章。

這愛和恨,人類感情的兩極,在小說中被表現為生命的強烈的需要,在它們的面前,人世的善和惡失去了原來的價值和意義。「愛」是純淨美麗的藍色火焰,「恨」是冒着黑煙的紅色火焰。這兩股極端的感情都是同一生命在燃燒,因此又存在着可以相互轉化的統一性,——這可說是全書最富於神秘色彩、也是最難讓人透徹理解的部分了。

也許臨到小說的結尾,女作家在引導、在疏通讀者的寬厚的情緒,讓那失去了作惡力量、也失去了生存欲·望的希克厲終於得到了讀者的原諒。他是為追求超人世的愛而自絕於人世的。也許有一個不可解釋的獨特的思想盤繞在女作家的頭腦里:恨其實不是恨(因此說不上是惡),恨只是愛的異化罷了。「愛」統治着一切,正是受挫折的「愛」驅使着希克厲干下一個接一個暴行。他是不由自主的,就像一個失去控制的瘋子不能為他自己的行為負責。

不過我並不以為暴君希克厲值得像艾米莉那樣一位天才作家花費那麼多筆墨,為他安排一個體面的下場(像高僧圓寂)。我所欽佩、稱頌的《呼嘯山莊》止於第三十三章。再往下,就讀而不知其味了。對於我(不知道其他讀者怎麼樣),那最後一章(除了結尾部分:洛克烏的富於風趣的敘述)頓時失去了那強烈的藝術魅力。我沒法接受一個淨化了的暴君的形象。

濃縮的小天地

「世界真小!」歐美社交界在意外地碰見了久違的熟人時,往往會發出這樣的驚呼聲,現在讀了《呼嘯山莊》,我們不免同樣有「世界真小!」的感受。我們都能看出,呼嘯山莊,連同它鄰近的畫眉田莊,構成了一個封閉性的社會。這個小天地的極限就是吉牟屯——一個常常在書中提到、卻從沒帶讀者去過的英國北方小市鎮,天氣晴朗的時候,從田莊的樓窗邊,可以一眼望得見;離田莊只消半小時的馬車路程。〔45〕

〔45〕星期天上午,納莉從樓窗口望見有人影兒從吉牟屯的教堂里散出來,她就警告和情人難捨難分的希克厲:做完禮拜的主人再過半點鐘就要回來啦。見第15章。

希克厲這野孩子是從利物浦撿回來的,他成人後出走三年,又到哪裡去混日子?伊莎蓓拉受不住丈夫的虐待,逃離夫家在倫敦定居——這些都一筆帶過;對於外面的大千世界,女作家從沒有正面描述過。

最能表明作品中的人物生活在一個封閉性的環境裡,是書中的幾個主要人物的名字:第二代的名字全都是第一代名字的重複,像小「卡瑟琳」、小「林敦」。哈里頓的父親叫「亨德萊」,似乎是例外,但是我們記得,小說一開頭就交代了山莊的正門上面刻着還可辨認的字跡:「哈里頓·歐肖」,原來這孩子的名字是他祖輩的名字的重複。更有意思的是,小卡瑟琳和哈里頓舉行婚禮以後,她的全名將是「卡瑟琳·歐肖」,而這恰恰是她母親未出嫁時的閨名,這豈不給人一個暗示,好像生命是一個周而復始、循環不已的過程;而這部小說只是從永恆的生命的鏈條中截取的一個環節?

女作家筆下的那個封閉性的社會,是一個濃縮了的人類社會。濃縮,在藝術上,就是高度的凝練。以小見大,取得一種不必局限於一時一地的象徵意義。《呼嘯山莊》中的人事滄桑,發生在那遙遠、偏僻的一角地區,而在讀者的心目中,卻可以把它擴大為人類社會在某一階段的一個縮影。

人性本是一個複雜的有機體,所謂七情六慾。個人不能脫離群體而單獨生存,人是社會關係的總和;既然這樣,那麼人性理應通過複雜的社會關係顯示出來。可是,女作家所創造的那一個小天地里,人和人之間的關係比當時的現實生活(到了十九世紀中葉,英國已進入了成熟的資本主義社會)中的人和人之間的關係單純得多;那複雜、豐富的人性也仿佛被濃縮了,只剩下兩個極端,不是強烈的愛,就是強烈的恨。在女作家的人性的調色板上差不多只有黑白兩色。她果斷地壓縮她的畫面,毫不可惜地捨棄許多細節,目的也許正是為了追求那木刻般黑白強烈對比的藝術效果。而在風格粗獷,刀法熟練的木刻家手裡,單純的黑白兩色也能讓人似乎看到了豐富的色調。

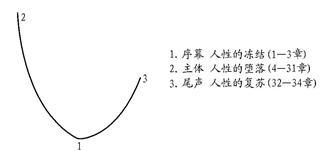

這正是艾米莉這位自覺的藝術家最可注意的成就。她要寫出最強烈的愛,最強烈的恨,仿佛只有單純得像不含雜質的結晶體,才算得上真正的愛,真正的恨。可喜的是,她並沒有讓人物的激情從現實生活中游離出來,成為一成不變的抽象的概念。在她之前,也許很少有哪位作家像她那樣關心地注視着人的思想感情和他的生活環境的密切關係——個人的遭遇和主宰人的感情生活的愛和恨,息息相關,密切地結合在一起。在這部作品中,天性的發展和被壓抑,人性的墮落和復甦,始終是和不斷地在變化着的人和人之間的關係呼應的、同步的。

納莉的這段話說得多好,多有見地啊!——她不許卡茜嘲笑哈里頓的無知無識:

要是你在他那個環境中長大,難道你就會比他粗魯得好一些嗎?他原來是一個跟你一樣伶俐、聰明的孩子,現在他卻讓人瞧不起,這使我很難受——那都是因為那個卑鄙的希克厲存心作踐他呀。〔46〕

〔46〕見第24章。

高度的凝練和集中,儘可能少的人物,活動在儘可能狹小的天地中,然而以一當十,用深度去補償廣度的不足,可說是這作品的最突出的藝術手法。女作家的強烈的藝術個性,鮮明的藝術風格,是和她所構思的那個封閉性的小天地分不開的。

當然,我們得承認,這麼個小天地究竟是存在着局限性的,有些情節經不起推敲。例如小卡茜第一次去看望小林敦,女作家不費多少筆墨,就把一個自私任性、可恨可惡的小東西刻畫出來了,可是卡茜卻向他吐露:「除了爸爸和愛倫以外,我愛你超過世上任何的人。」

我們不禁要問了,難道世上再找不出一個更值得愛的人了嗎?但是在《呼嘯山莊》的那個小天地里,卡茜卻沒有選擇的餘地。要是她不喜歡粗野的哈里頓,那就只能愛這個可憐巴巴、讓人瞧不入眼的小東西!

再說她的伊莎蓓拉姑媽吧,這麼一位既漂亮又有錢的小姐,可惜憑她的美貌,加上她的財富,竟不能吸引一群門當戶對的公子哥兒上門來求愛,希克厲毫不費力地把她弄到了手,因為在他面前並沒有一位競爭的對手啊!〔47〕

〔47〕林敦的娶卡瑟琳也是這樣。在讀者印象中似乎他是選中了當地最美麗的一位姑娘;實際情況是,除了那位新娘,他別無可選擇。

我們要看到,原來呼嘯山莊那個小天地是女作家的巧妙的藝術構思,並不是她從現實生活中完整地截取的一角。我們不能(也不必)處處用現實主義文學的標準去要求這部小說。艾米莉的確顯示了現實主義大師的深厚功力:每一個戲劇性場面都是使人如聞其聲,如見其人;但她又並不以鏡子般客觀地反映現實為滿足。她的創作激情並不來自要顯示這個我們都能看得到的現實世界,而是為了要發掘人的隱蔽的、最深層的內心世界。

這樣,不妨說,呼嘯山莊的那個小天地是由兩重世界組成的,是雙層次結構。你說天地真小,太侷促了,那是指的小說中的現實世界;可是它又高高地托起了另一個和雷電風雨相呼應的內心世界呢。

這樣,挺立在風暴中的呼嘯山莊,既是山莊,又不是山莊,它取得了一種象徵性意義,像詩篇一般在你心中喚起了紛至沓來的意象。女作家在某些地方放棄了細節的真實性,並非功力不夠,露出了破綻,而是在藝術上另有所追求。

我們現在越來越能看到,反映我們這個客觀世界,現實主義並不是惟一的創作方法。十八世紀的斯威夫特在他心目中也許想諷刺當時的英國政治界,而他寫下的卻是假想中的小人國。打上了強烈個性的印記的現當代作品,越來越偏重於情節的假定性、象徵性,以至荒謬性。它讓你在某種幻光的折射下,似乎看到了真實,而不要求你相信這就是真實——例如卡夫卡的《變形記》就是這樣。

現實世界是一個極其廣大的世界,我們有時卻會發出驚呼:「世界真小!」而大師們所創造的藝術天地,即使是個極有限的小天地吧,卻處處可以觸景生情,使你應接不暇,不由得發出驚嘆:這世界可真不小啊!

方 平

![]()

本篇示圖

《呼嘯山莊》環境示意圖