放學後:第二章 · 3 線上閱讀

03

九月十三日。

「今天是十三日,星期五。」臨出門前,裕美子看着日曆說。我也不禁看了看日曆:「還真是,看來今天最好早點回家。」可能是我的語氣太認真了,她一臉詫異。

去學校的電車裡,我手抓拉環擠在人群中,聽見背後有人說「村橋」。我轉過頭,看見熟悉的校服。

是三個學生,其中一個我認識,是二年級的。她大概也認得我,但好像沒注意到。她們的說話聲越來越大。

「老實說,你們不覺得這下輕鬆了嗎?」

「沒覺得,反正我一直就不理他。」

「真的?我可挨他訓過,改了三次裙·擺呢。」

「那是你太笨啦。」

「是嗎……」

「不如說,沒了那雙色迷迷的眼睛,你們不覺得好多了?」

「這倒是真的。」

「表面一副正人君子模樣,骨子裡還是好色。」

「沒錯。他明擺着很好色。我有個學姐說,有天穿得暴露了點,村橋上課時就死盯着她看,只好用書擋着,結果那傢伙慌忙挪開目光。」

「真討厭!」

三個女孩毫不顧忌周圍的目光,尖聲笑起來。

電車到站,我跟在她們身後下車,瞥見她們的側臉,天真得讓人吃驚。如果死的是我,她們會怎麼議論呢?我開始害怕她們的天真。

關於昨晚的事件,今天的早報上有簡單報道,標題是「女中教師自殺?」,帶着問號,像是表示警方還沒下結論。文章只是對情況作了簡單說明,並沒有特別強調的部分,當然也沒提及密室,給人的印象是一起普通案件。

一想到去學校會被問到各種問題,我不覺心情沉重,腳步也慢了下來。

推開辦公室的門,看到幾個人正圍着藤本低聲說個不停,問話的是長谷和堀老師。奇怪的是麻生恭子也在那兒。

藤本見我坐下,便離開長谷他們,走過來輕聲說:「昨天辛苦了。」他臉上沒有往日的笑容,卻也沒有昨天的愁容。「那個警察,姓大谷那個,又來啦。」

「大谷?」

「對,在傳達室瞥見一眼,確實是昨天那人。」

「哦……」

不用想也知道大谷去傳達室的目的,一定是去打聽女更衣室的門鎖情況。這個機敏的警察大概想迅速解開密室謎團,這也意味着警方傾向於他殺這種可能。

開始上課前,教務主任訓話,說得還是那麼囉唆而不得要領。概括說來大意為:關於昨天的事件,學校完全委託警方處理;媒體方面由校長和教務主任負責,其他人絕對不可多嘴;學生們可能情緒不穩,教師必須態度堅定以作表率。

教職員晨會結束後,班主任們馬上前往各教室,去開第一節課前的短會。今年我沒當班主任,但也和他們一起離開了辦公室。剛要出門,眼角瞥見麻生恭子像等在那兒似的站起身,關門時我看見她走到藤本身旁說了幾句。從她那嚴肅的表情,我意識到和昨天的事件有關。

我提早離開辦公室,是想順路去一個地方——傳達室。我想知道大谷問了些什麼。

傳達室里,阿板正準備出去割草。他頭戴草帽,腰間掛着毛巾,那副打扮和他很般配。

「阿板,早啊。今天真熱。」

阿板那曬黑的臉上綻出笑容:「是啊,真熱。」他邊說邊用毛巾擦着鼻尖上的汗珠。

阿板十幾年來一直在這所學校當校工,他姓板東,但幾乎已沒有學生知道。至於年齡,他自稱四十九歲,但從他臉上深深的皺紋來看,大概已經接近六十。

「昨晚夠戧吧?」

「是啊,第一次碰到那種事。日子一久,真是什麼事都會有啊……對了,聽說是前島老師你發現的?」

「是呀,警察問這問那的。真頭疼。」我若無其事地引他開口。

他馬上接過了話茬:「今天早上警察也來過我這兒呢。」

我裝作吃驚地問:「是嗎,來問什麼?」

「也沒什麼,就是關於鑰匙保管的事情。警察問鑰匙是不是可以隨便拿出去,我說那是我的工作,當然要好好保管。」

阿板的認真是出了名的,保管鑰匙也一樣。傳達室里有放鑰匙的柜子,柜子也牢牢上着鎖,鑰匙由他隨身攜帶。要借用更衣室或其他地方的鑰匙,必須在登記簿上寫下姓名,他確認姓名和本人一致後,才會把鑰匙交出去,的確非常小心。

「還問了什麼?」

「還說到了備用鑰匙。」

「唔?」我暗自點頭。

「警察問更衣室的鎖有沒有備用鑰匙。」

「然後呢?」

「備用鑰匙總是有的,要不然弄丟鑰匙的時候就麻煩了。警察接着追問備用鑰匙在哪……到底是警察啊。」阿板用舊報紙在臉頰邊扇着。愛出汗的他夏天總是只穿一件汗衫。

「你怎麼說?」

「我只說放在合適的地方,問他是不是想知道是哪兒,他微笑着說只要我保證絕對沒人拿出去就不用說出來。那人可真有一套。」

城府真深,我想。「警察就問了這些?」

「還問到都有誰拿過更衣室鑰匙。我查過登記簿,只有堀老師和山下老師兩人,其實不用查也知道。」

堀老師和山下老師,是她倆在用女更衣室。

「警察問的就是這些。前島老師你也關心?」

「啊,也不是……」

大概是我追問得太多了,阿板的眼神有點奇怪。不能讓他起疑。「因為是我發現的,想知道警察怎麼想,沒別的。」說完,我離開了傳達室。

第一節是三年級B班的課。平日不看報紙的學生好像也知道了昨天的事件,也許是從惠子那兒聽說的。我很清楚她們在等着我說那件事,但我卻比平常更專心,沒想把村橋之死當成閒聊話題。

上課間隙,我瞥了瞥惠子。昨晚分手時她的臉色很難看,今天早上沒那麼嚴重了,只是雖然臉朝着我這邊,眼睛卻像在越過黑板凝視遠方,我有點擔心。

見學生們期待我上課跑題,我就讓她們做習題,自己站在窗邊眺望操場。操場上正井然有序地上着體育課,在學生面前示範跳高動作的是竹井老師。他剛從體育大學畢業不久,還是個現役標槍運動員,在學生中很有人緣,被起了個「希臘」的外號,可能是因為投標槍時的嚴肅表情和結實肌肉像希臘雕像。

剛想收回視線,眼角瞥見一個見過的身影,高大的身材,繃着身子走路的姿勢,是大谷。

他朝旁邊的教學樓後面走去。更衣室就在那個方向。

我想,他這是要挑戰密室了。

有關鑰匙保管事宜,大谷從阿板那兒問得很詳細。看來他基本上認為兇手是在堀老師鎖上門後用某種辦法打開,又再次鎖上的,至於是哪種辦法,大概還沒弄清楚。

「老師……」

坐在旁邊的學生叫了我一聲。黑板上的解答已經寫完,而我還在看着窗外發呆,她忍不住開口了。

「好,現在開始講解。」我故意提高聲音,走上講台,其實思緒還完全沒有轉過彎來,仍在想,大谷此時在更衣室查什麼?

下課後,我很自然地朝更衣室走去,想再親眼看一次現場。

更衣室里空無一人,外面拉上了繩子,貼着「禁止入內」的紙條。我從男更衣室入口朝屋裡看。灰撲撲的空氣和汗臭仍和原來一樣,屋子裡用白粉筆畫了村橋倒在那兒的樣子,雖然只是大致的圖形,但看着畫出的胳膊什麼的,昨天目擊現場時的震撼似乎在重現。

我繞到女更衣室入口。掛在門上的鎖不見了,大概是警察帶走了。

門上會不會有機關?我試着把門開開關關,又往上抬了抬,但那扇出奇牢固的門似乎毫無異狀。

「沒什麼機關吧?」身後突然傳來一個洪亮的聲音。我像個做惡作劇時被人抓個正着的孩子,縮了縮脖子。

「我們也細細調查過了,雖說無能為力。」大谷把手放在門上,「男更衣室的門從裡面被頂住,女更衣室的門上着鎖。那麼,兇手是怎麼進去又怎麼出去的呢?這簡直像推理小說一樣有趣,雖然本來不該覺得有趣。」大谷笑了。令人驚訝的是他的眼睛也笑得奇怪。真是個捉摸不透的人。

「你說兇手……那,果然是他殺,不是自殺?」

他笑容依舊:「毫無疑問,是他殺。」

他的說法讓我覺得自己的直覺有了證明:「為什麼?」

「沒發現村橋老師有自殺的動機,就算是自殺,也找不到要選擇這種地方的理由。再說,即使要在這裡自殺,也沒必要弄成密室。這些是第一個根據。」

不知道他說的有幾分真實,剛才我也這麼想。

「那……第二個根據呢?」

「那個,」大谷指着更衣室裡面,確切地說是指着男女更衣室之間的那堵牆,「牆上有人爬過的痕跡。那上面滿是灰塵,有一部分卻被擦掉了。我們認為兇手是從男更衣室翻牆來到女更衣室。」

「嗯……但為什麼要爬呢?」

「大概為了脫身。」他不動聲色地說,「就是說,兇手事先用某種辦法打開女更衣室門鎖,在男更衣室和村橋老師見面,伺機毒死他,把門頂住後翻牆到女更衣室,從那邊逃走。當然,逃出後再把門依原樣鎖上。」

我一邊聽,一邊想象每一個行動。那過程的確不是不可能,問題是:怎麼把門鎖打開?

「是啊,這個最讓人頭疼。」他嘴上這麼說,卻絲毫沒有為難的表情。

「當時是堀老師拿着鑰匙。我就想,那備用鑰匙呢?首先想到的是兇手去配鑰匙,這得先拿到鑰匙才行,所以我就去查是否能從傳達室拿出鑰匙來……」大谷想起什麼似的苦笑着撓撓頭,「卻被那位……姓板東吧?被他推翻了。」

我暗自點頭,這和阿板說的一樣。

「不能拿鎖去配鑰匙嗎?」

「有些鎖可以,可以灌進蠟什麼的來做鑰匙,但那把鎖不行,詳情我就不說了。」

大谷從口袋裡掏出香煙,叼上一支,又慌忙放了回去,大概想起正身處校園。

「我隨後想到的是保管在傳達室里的備用鑰匙,但板東很肯定地說不可能被拿走。這樣,剩下的就只有懷疑借鑰匙的人了,據調查,借過的除了堀老師和山下老師再沒別人,而且那把鎖又是第二學期新換的,兇手不可能很久前就配好鑰匙。」

「這麼說,堀老師她們有嫌疑?」

大谷慌忙擺手,說:「沒有的事,怎麼說我們也不會這麼隨便推測。目前我們正在調查這兩位老師借了鑰匙後有沒有交給什麼人,也在繼續走訪附近的鎖店。」他的神情仍充滿自信。

我忽然想到一件事:「但只怕也不能只盯着女更衣室的鎖,也許兇手是從男更衣室這邊逃走的。」

大谷面不改色,只是眼神變銳利了:「哦?你是指從外面把門頂上?」

「不行嗎?」

「不行。」

「比如,用線綁住木棍,從門縫伸進去……」

我還沒說完,大谷就開始搖頭:「這是古典推理小說里可能出現的法子,但不可行。怎麼把綁着的線拿出來?再說,用來頂門的木棍沒有線之類綁過的痕跡。最關鍵的是,用那種長度的木棍頂門,即使從裡面也要相當大的力氣,不可能用線或鐵絲之類的東西來遠距離操作。」

「『那種長度的木棍』……這和長度有什麼關係?」

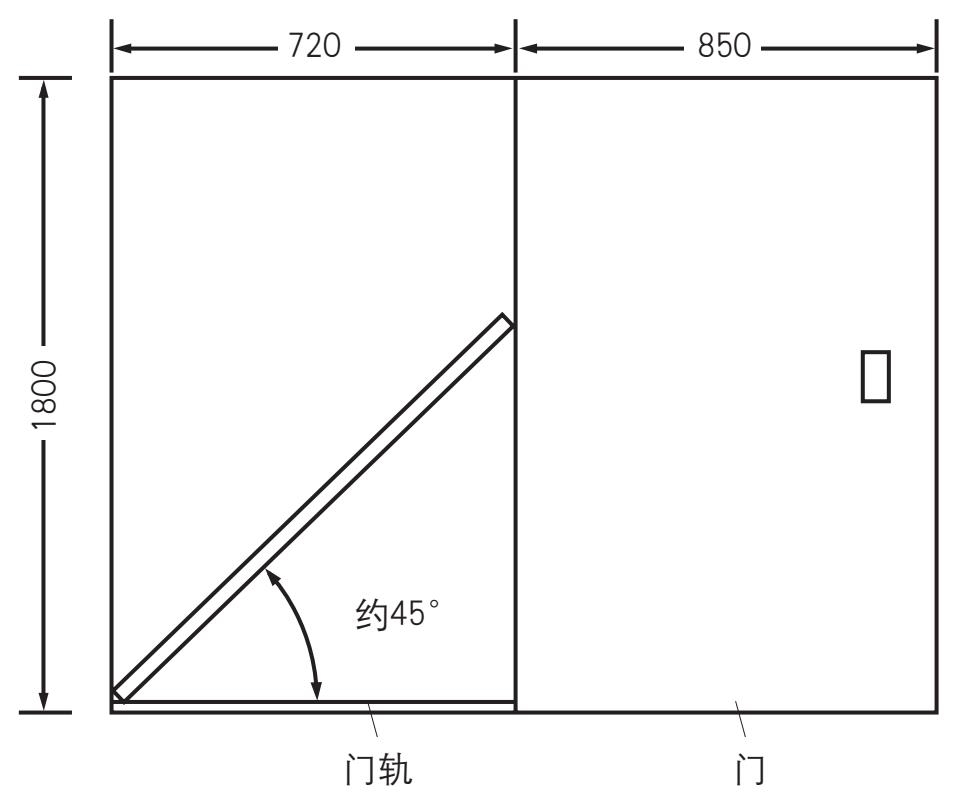

「當然有。如果木棍超過必要的長度,門頂上之後容易鬆開,只有用最短限度的棍子最牢固,也不需什麼力氣。那根木棍以四十五度角頂在門後,大概相當費勁,事實上,木棍頂端和門上的凹痕也說明了這一點。」

「哦……」

畢竟是專職探案的警察,大概早已調查過這些情況。

「不能從指紋上找線索嗎?」我想着刑偵劇的情節。

大谷搖頭:「鎖上只有堀老師的指紋。門上有許多人的指紋,但新的只有你和藤本老師的。女更衣室門上只採集到堀老師和山下老師的……木棍是舊木頭,無法檢測出上面的指紋。」

「這麼說,是兇手擦掉了?」

「可能作案時戴着手套,或在指尖塗過糨糊之類的東西然後晾乾。兇手是在拼命,這點警惕總會有。」

「那紙杯……查過了嗎?」

「你簡直和記者一樣。」大谷嘴角的笑容略帶諷刺,「紙杯、加了氰化物的果汁和目擊者,都正在調查,坦白說還沒有線索,一切還得看以後的進展。」

他賣關子似的說了聲「只是」,頓了頓又道:「昨天,鑑定人員在更衣室後發現了一個奇怪的東西,不知和事件有沒有關係,我覺得有點蹊蹺。」

他從西裝內袋拿出一張記事本大小的黑白照片給我看。照片上是一把鎖,很便宜的那種,拴在一個直徑約三厘米的小圈上。

「這和實物差不多大小,應該是個幾厘米長的鎖,上面沾着土,但不髒,也沒生鏽,可見掉在那兒還沒多久。」

「是兇手掉的?」

「有這種可能。你見過嗎?」

我搖搖頭。大谷收起照片,說已經開始查這東西,之後又說:「對了,從被害者衣服口袋裡也找到了一樣奇怪的東西。」

「哦?」

「這個。」大谷用食指和拇指比畫成圈狀,意味深長地笑道,「橡膠製品,男人用的。」

「不會吧……」

我真是這麼想的,它和村橋給人的印象怎麼也聯繫不到一起。

「村橋老師也是男人嘛。既然身上帶着那種東西,我想他身邊可能有特定的異性,所以昨天才問各位那個問題,可你們的回答都是不知道。不知盯着這一點能否查出事件的關鍵……」

「你是說在異性關係方面繼續調查?」

「嗯……但被發現的安全套上沒檢測出任何人的指紋……真棘手。」

大穀神情嚴肅,難得地有些沮喪。