思考,快與慢:第35章 體驗效用與決策效用的不一致 · 1 線上閱讀

一直以來,「效用」這個術語有兩種不同的含義。傑里米·邊沁(Jeremy Bentham)在他的《道德和立法原則引論》(An Introduction to the Principles of Morals and Legislation)中用了這樣一句名言作為開頭:「大自然讓人類處於『痛苦』和『快樂』這兩者的主宰下。它們指明了我們應該做什麼,並決定了我們應該怎樣做。」在這本書的腳註中,邊沁為用「效用」來表示這些體驗而道歉,說自己找不到更好的詞了。為了和邊沁對這個術語的解釋區分開來,我現將稱其為體驗效用(experienced utility)。

在過去的100年裡,經濟學家總會用同樣的詞去定義別的東西。經濟學家和決策理論家在使用上面那個術語時,想要表達的是「想要能力」(wantability)這層意思,而我對此往往會用「決策效用」(decision utility)來表達。例如,期望效用理論就是控制決策效用的合理性原則,它與快樂體驗沒有關係。當然,若人們想要的正巧是自己喜歡的,喜歡的也是自己所選擇的時候,「效用」的這兩種含義就一致了。在經濟主體都是理性的總體思路下,這種關於含義一致性的假設是內隱的。人們希望理性的經濟行為人知道人們對現在和未來的看法,還希望他們作出將大眾利益最大化的正確決定。

如何測量體驗效用?

我研究體驗效用和決策效用之間可能存在的差異性已經有很長的時間了。當我和阿莫斯致力於前景理論研究的時候,我設計了這樣一道測試題:假設某人每天都要接受一次痛苦的注射。原計劃注射20天,現減至18天,請問人們對這種減少的感覺與從6天減少到4天一樣嗎?

若不一樣,你能說出理由嗎?

我沒有收集結果數據,因為結果很明顯。你也可以自己驗證一下,若能將注射天數減少1/3(即從6天減到4天),而不是1/10(即從20天減到18天),人們往往願意付出更多。在第一種情況下避免兩次注射的決策效用要比在第二種情況下大,並且相較於第二種情況,人們都願意為第一種情況付出更多。但是,這種區別是荒謬的。如果痛苦每天都是一樣的,則按應該注射的次數而言,為兩種減少的注射量分配不同的效用又有何道理呢?用我們今天的話說,這個測驗題告訴我們:體驗效用可以用注射次數來衡量。而且,至少在某些情況下,體驗效用可用做評估決策的標準。決策者若想得到同等的體驗效用(或免於遭受同樣的損失)卻分配出不同的效用是種錯誤。你可能會發現這種情況很明顯,但是在決策理論中,判斷決策是否錯誤的唯一標準就是看這個決策和決策人的其他偏向是否一致。我和阿莫斯一起討論了這個問題,但是我們沒有深入研究。多年以後,我又開始思考這個問題。

怎樣衡量體驗效用?怎樣回答像「在治療過程中,海倫承受了多大的痛苦」或者「她在沙灘上待了20分鐘有多享受」這樣的問題?英國經濟學家弗朗西斯·埃奇沃思(Francis Edgeworth)早在19世紀就對此類問題作了推測,並提出發明「快樂測量儀」的想法,這種儀器可衡量出一個人所經歷的快樂或痛苦的大小。

體驗效用是會變化的,就像每天的溫度或氣壓那樣,其結果將被繪製成時間函數。海倫在治療過程中或休假期間經受了怎樣的痛苦或快樂就像是「曲線下的區域」。時間在埃奇沃思的構想中起到了關鍵的作用。如果海倫在沙灘上待了40分鐘而不是20分鐘,並且她很享受,則此時她的總體體驗效用就會翻倍。就像注射次數加倍會使治療時注射的痛苦翻倍一樣。這就是埃奇沃思理論,現在我們對於他的理論的構建情景有了更準確的理解。

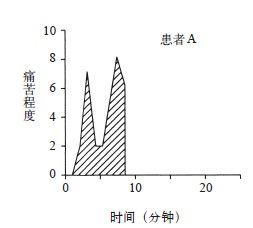

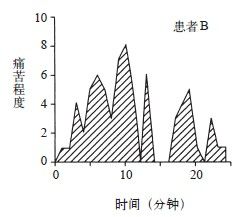

圖15是我和唐·雷德梅爾(Don Redelmeier)為一項研究而設計的,是關於兩名病患經歷的痛苦的結腸鏡檢查數據。雷德梅爾是多倫多大學的醫生和研究者,早在20世紀90年代,他就將這項實驗提出來了。現在,做這個手術時常會輔用麻醉藥物和健忘症藥物,但是在我們收集數據時,這些藥物還未被廣泛應用。實驗中,每60秒我們就要求這些患者說出他們當前的痛苦程度。這些數據用一個範圍的值來表示:零表示「沒有任何的痛苦」,10表示「無法忍受的痛苦」。正如你可以看到的,在此過程中,每個患者的體驗有很大的改變,患者A的體驗持續了8分鐘,患者B持續了24分鐘。(過程結束時記錄的數據則為零)。此實驗共有154位患者參加,最短的過程持續了4分鐘,最長的有69分鐘。

圖15

接下來請思考一個簡單的問題:假設研究人員使用相似的疼痛範圍值對兩位患者的疼痛感進行測量,哪一位患者的疼痛感更強呢?無可爭議,人們普遍認同患者B會承受更大的痛苦。痛苦程度相同時,患者B不會比患者A所承受的時間短,對於B來說,「曲線下的區域」顯然比A的要大。當然,關鍵因素是B的痛苦過程持續時間更長。這些測量數據都來自瞬時疼痛的「快樂測量值」。

當實驗結束時,我們要求受試者評估整個過程中感受到的「痛苦」。圖中的文字是為了幫助受試者回想他們感受到的全部痛苦,以及進而產生的快樂測量值。令人驚訝的是,患者沒參加過類似的實驗。統計分析揭示了兩個結果,解釋了我們在其他實驗中觀察到的模式:

·峰終定律(peak-end rule)①:整體的回顧性評級可通過將最糟糕時期和最後時刻的疼痛程度的平均加權而評估出來。

·過程忽視(duration neglect):過程的持續對所有疼痛的評估沒有任何影響。

①峰終定律,指我們對一件事物的記憶僅限於高峰和結尾,事件過程對記憶幾乎沒有影響。高峰之後,終點出現得越迅速,這件事留給我們的印象越深刻。作者因這個認知獲得諾貝爾獎。——編者注

現在你可以將這些規則應用到患者A和患者B的情況中。最糟糕的評估(8~10)對這兩位患者來說是相同的,但患者A在過程結束前的最後評估是7,而患者B只是1。因此,對於患者A來說,峰終的平均值是7.5,而患者B只有4.5。正如預期的那樣,患者A在此期間比患者B更痛苦。對於患者A來說,結束時也是個糟糕的體驗,這真的很不幸,完全沒有愉快的記憶。

我們現在陷入了困境:測量體驗效用有兩種方法,即快樂測量值和回顧性評級,但這兩種方法從系統角度而言是不同的。快樂測量值是有觀察員從他人不同時刻的體驗報告中計算出的數據。我們將這些判斷稱為過程—權衡,因為在計算「曲線下的區域」時,對各個時刻都作了相等的權衡:在疼痛強度為9時,兩分鐘的疼痛是一分鐘的兩倍。然而,本實驗和其他研究的成果表明,回顧性評級對過程並不敏感,而且,相比於其他時刻,回顧性評級會權衡兩個單一時刻,即高峰和末端。所以,哪一個更重要呢?醫生應該怎樣做呢?這種選擇對醫療實踐有所啟示,我們注意到:

·如果目的是為了減少患者的痛苦記憶,那降低最為疼痛時的疼痛感就比將疼痛的過程減到最短更為重要。同樣的道理,如果患者在過程結束時感到的疼痛相對較輕,他對此過程的記憶就會更好,那麼逐漸減輕疼痛比急劇減輕更可取。

·如果想減少實際體驗到的痛苦,迅速完成這個過程或許更合適,即使這樣做會讓患者更疼痛並給患者留下可怕的記憶。

你認為這兩個目標哪一個更好?我沒有作調查,但我認為會有很多人選擇痛苦記憶較少的那個。我覺得將這種困境看做是兩個自我之間的利益衝突會更容易理解一點(這與我們所熟悉的兩個系統不符合)。經驗自我是回答「現在疼嗎」這種問題的,而記憶自我則是回答「總體如何」這種問題的。我們只有通過記憶才能保存生活體驗,因此,在我們思考生命時,唯一能採取的觀點來自於記憶自我。

我曾作過一個關於將記憶和體驗區分開的困難的演講。結束後,我聽到了一名觀眾的評論。他說聚精會神地聽唱片中的交響樂時,由於光盤有刮痕,快結束時產生了令人厭惡的聲音,糟糕的結尾往往「毀了全部的體驗」。但實際上毀的並非是體驗,只是對它的記憶而已。經驗自我幾乎有了完美的經驗,糟糕的結尾並不能將其抹去,因為這種體驗已經發生了。這位聽眾將整個體驗定義為失敗,就因為它的結尾很糟糕,但他卻忽略了40分鐘的音樂帶給他的快樂。實際體驗真的毫無價值嗎?

混亂的體驗以及對此體驗的記憶是種認知錯覺,而對這種體驗的替代讓我們相信過去的體驗是可以被消除的。經驗自我無法表達自己的感受,記憶自我有時又是錯的,但記憶自我可以記錄體驗,並掌控我們從生活中學到的東西,而決策也正是由這個自我做出的。我們從過去的經驗中學到的就是儲存記憶,這麼做未必是為了未來的體驗。這就是記憶自我的專制性。