思考,快與慢:第8章 我們究竟是如何作出判斷的? · 1 線上閱讀

你可以回答無數個問題,無論這些問題是別人問你的還是你自問的。同樣,你能評價的事物特徵也是無數的。你能數出這頁中「的」字的出現次數,能比較自己家的窗子和馬路對面那家的窗子哪個高,也能對你支持的參議員的政治前景作出評價,其前途無限光明還是前景堪憂,或是碌碌無為。這些問題由系統2來解決,系統2能調動注意力並通過搜尋記憶去尋找答案。系統2接受問題或提出問題:不管是提問還是回答,它都能引導注意力並搜尋記憶來找到答案。系統1以不同的方式運行,不斷監視着大腦內外發生的一切,沒有特定意圖,也無須付出多少努力,只是對當時的情形作出全方位評估。這些「基本的評估」在直覺性判斷中扮演了重要角色,因為人們常會拿它們來替代更難的問題—這也是啟發法和偏見研究方法的基本理念。系統1其他兩個特點也支持用一種判斷代替另一種判斷的做法。其中一個特點就是系統1具備跨維度解讀價值觀的能力,你可以回答一個大多數人都覺得很簡單的問題:「如果山姆的身高和智商一樣,那麼他究竟有多高?」此時思維快捷方式便開始運行了。系統2會集中注意力回答某個特定問題,或是對某種情況的特殊屬性進行評估,集中的注意力又會自動運行其他的評價程序,包括一些基本判斷。

看照片預測競選勝出者,為何其準確率可高達70%?

隨着人類進化不斷完善,系統1可以對生物體生存必須解決的主要問題提供一個連續的評估,這些問題包括:事情進展得怎麼樣了?我們面臨的是威脅還是機遇?一切都正常嗎?我應該是前進還是退避呢?這些問題也許對於生存在城市中的人而言,不像對大草原上的羚羊那樣緊急,但我們有不斷進化的遺傳神經機制,可以持續不斷地對威脅水平進行評估。我們通常用好與壞來評價不同情形,要麼說要避開這種情況要麼說可以泰然處之,沒有問題。人的好心情和認知放鬆與動物對安全和熟悉程度的判斷是相當的。

如果想找一個「基本判斷」的典型例子,想想只需一瞥就能區分朋友和敵人的能力就是了。這種能力能夠提高人們在危險世界的生存概率,而這種專屬能力也在不斷增強。我在普林斯頓大學的同事亞歷克斯·托多羅夫(Alex Todorov)曾經對與陌生人接觸的安全性問題作出快速判斷這一能力的生物學根源進行了探索。他認為我們生來就具有判斷的能力,只需瞥一眼陌生人的臉,就能對這個人的兩點重要事實作出判斷:他有多強勢(因此存在潛在的威脅性);這個人有多可信(不管他的用意可能是友好的還是充滿敵意的)。臉型為判斷提供了許多暗示:方下巴就是強勢的信號。面部表情(微笑或皺眉)是對陌生人意圖的判斷提示,方下巴加上癟嘴唇也許就預示着有麻煩了。看臉形的精確性不是很高:圓下巴並不代表溫順,笑容(在某種程度上)也是可以偽裝的。不過,即使對陌生人作出判斷的能力不高,具備這種能力也是我們的生存優勢。

這種古老的機制在現代社會得到重新利用:它對人們如何選舉有些影響。托多羅夫向他的學生展示了一些人臉的圖片,有時展示的時間只有0.1秒,他讓這些學生按不同屬性對這些面部圖片進行評估,這些屬性包括可愛程度和做事能力。結果所有學生對這些圖片的評估結果非常一致。托多羅夫展示給學生的那些人臉圖片並不是隨意組合的,而是參加競選的那些政治家的照片。大選結束後,托多羅夫將選舉結果和普林斯頓大學學生所作出的能力評估進行了比較,這些學生當時並不了解這些候選人的任何政治背景,僅憑自己對這些照片的匆匆一瞥就作出了評估。事實證明,約有70%的參議員、國會議員和地方長官的競選活動的勝出者也正是那些在照片評估中獲得較高評價的人。這一驚人結果在芬蘭的全國大選中得到證實,同樣的情況也發生在英國的地區選舉中,澳大利亞、德國和墨西哥的眾多選舉中也發生過類似事件。令人驚奇的是(至少對我而言是這樣的),在托多羅夫的研究中,能力評估遠比可愛程度的評估對選舉結果的預見能力強。

托多羅夫發現,人們總會結合力量和可信度兩方面因素來評估一個人的能力。剛毅的方下巴和自信的微笑便可告訴我們,這個人很有能力。沒有證據顯示這些面部特徵確實能預示某些政治家可以當選,但關於人們對勝出和出局候選人的判斷研究顯示,我們往往在投票前就會對那些不具備我們認可的面部特徵的候選人持否定態度。在他的研究中,失敗者引起的(負面)情感回應更強烈,我將這個例子稱為「判斷啟發法」案例,接下來的章節中會沿用這個說法。投票者嘗試着對候選人將來的任職表現生成一種印象,他們又轉而依靠系統2快速自主地作出一種更加簡單的判斷,這一系統只有在必要時才會作出這一判斷。

許多政治學者也循着托多羅夫最初研究的路子繼續深入研究這一問題,他們劃定了一類投票者,這類投票者往往會不由自主地聽從系統1的指揮。這些投票者經常看電視,對政治卻所知甚少,而那些政治學者在他們身上找到了自己一直在尋找的東西。不出所料,對於那些信息貧乏、愛看電視的投票者來說,面部特徵表現出的能力對其投票的影響較大,其受影響程度約為那些信息豐富、看電視少的投票者的3倍。顯然,系統1對投票選擇的影響因人而異,下文中我們還會遇到一些體現個體差異性的例子。

當然,系統1理解語言,這種理解是建立在一些基本判斷基礎之上的,而這些判斷通常又是在洞察事實和理解信息的基礎上作出的。這些判斷包括對相似度和代表性的判斷,對因果關係的屬性以及對聯想和樣本的可用性的判斷。儘管判斷的結果是用來滿足任務要求的,但是沒有具體任務時,這些判斷活動照樣也在進行着。

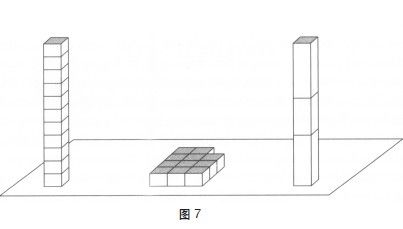

基本判斷的內容很多,但並不是每個可能的屬性都需要判斷。例如,我們可以簡單看看圖7。

一眼看去,你便會對該圖的很多特徵有個初步印象。你知道左右兩個長方體一樣高,也很相似。然而,左邊那個長方體的方塊數和鋪在平面上的方塊數是不是一樣,這可不是瞥一眼就能明了的事,而且你也想不出這堆方塊能摞成多高的長方體。

為了證實左面長方體的方塊數目和中間的方塊數目相同,你需要數一下這兩堆方塊,對比一下結果,這個活動只有系統2能完成。

平均長度與總長度是完全不同的數量概念

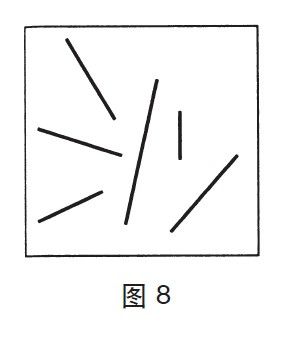

還有一個例子,請看這個問題:圖8中各條線的平均長度是多少?

這個問題很簡單,系統1無須任何提示就能回答。實驗顯示,人們在不到一秒鐘的時間裡完全可以精確地記下很多線段的平均長度。此外,觀察者的認知系統即使正忙於記憶,這些判斷的精確度也不會受到影響。認知系統未必知道如何用英寸或厘米為單位來描述平均值,但是如果讓其判斷另外一條線是否符合平均值,它們的判斷也是非常精確的。對於一組線的長度標準生成一個印象無須系統2的參與,系統1會自主且毫不費力地完成這一任務,就像它記一組線的顏色和它們之間不相平行的事實一樣輕鬆。我們也可以立刻對眾多物品的數量生成一個印象,如果其數量只有4個或少於4個的話,印象會很精確;如果更多的話,就會變得模糊。

現在我們來討論另外一個問題:圖8中所有線的總長度是多少?這是一種全新體驗,因為系統1無法為回答這個問題提供建議。為此題作答的唯一辦法就是啟動系統2,系統2會盡力估計平均值,評估或數出有幾條線,用平均長度去乘條數得出結果。

僅憑一瞥系統1計算出一組線的總長度,其結果多半不對,這一點你很清楚。你認為自己絕不會這樣做。事實上,這是該系統一個重要的局限性。因為系統1通過原型或一組典型事例來代表不同事物分類,它能解決好平均問題,但對總量問題就束手無策了。一個類別的規模及其所包含的實例數量,在我們判斷總額變量時常常被忽略掉了。

在我們進行的眾多實驗中,有一項是根據那次損失慘重的埃克森–瓦爾德斯號(Exxon Valdez)原油泄漏事件的訴訟而設計的,我們詢問受試者是否願意掏錢買網來覆蓋油池,因為這些油池常淹死遷徙的鳥類。受試者組成的不同小組分別表明了各組的意願,他們願意掏錢來拯救鳥的數量分別為2000隻、20000隻和200000隻。如果拯救鳥類是個經濟善舉的話,其價值大小就要看總數這一變量了,即拯救200000隻鳥應該比拯救2000隻鳥更有價值。事實上,3個組的平均捐款分別是80美元、78美元和88美元,與鳥的數量沒有什麼關係。3組受試者做出反應的對象為原型—一隻無助的小鳥被淹死的可怕畫面,鳥的羽毛浸泡在黏稠的原油中。實驗人員屢次發現,在這樣的情形下,受試者幾乎完全忽略了數量的概念。