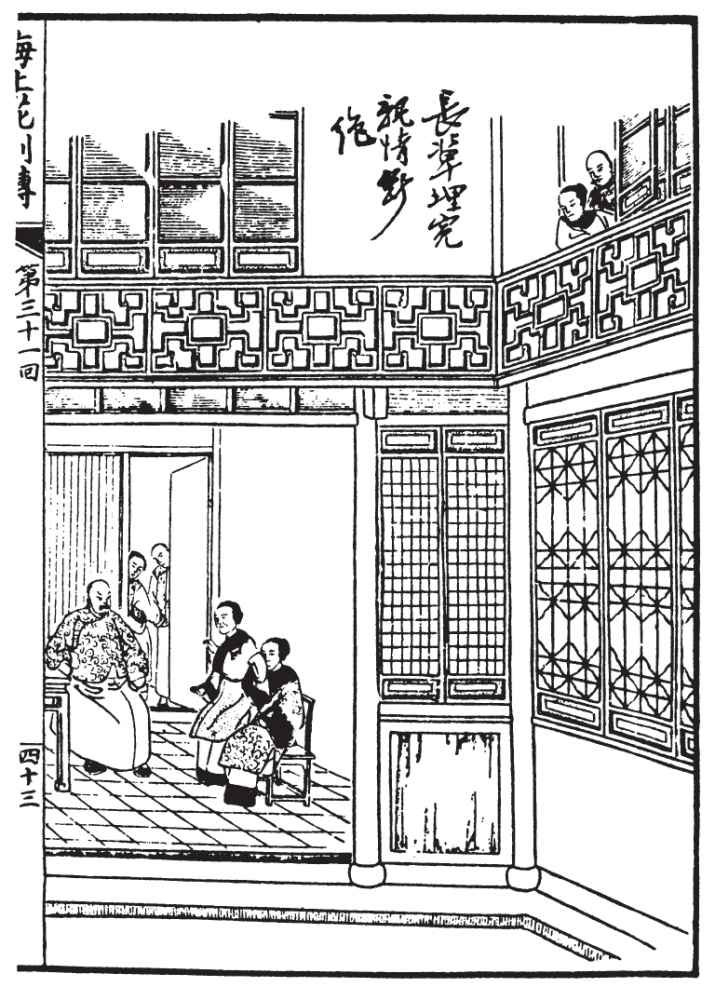

海上花開:第三一回 長輩埋冤親情斷絕 方家貽笑臭味差池 線上閱讀

按趙朴齋自揣身邊僅有兩角小洋錢,數十銅錢,只好往石路小飯店內吃了一段黃魚及一湯一飯,再往寶善街大觀園正桌後面看了一本戲,然後散場回家。那時敲過十二點鐘,清和坊各家門首皆點着玻璃燈,惟自己門前漆黑,兩扇大門也自緊閉。朴齋略敲兩下,那相幫開進。朴齋便問:「台面有沒散?」相幫道:「散了有一會了。就剩大少爺一個人在那兒。」

朴齋見樓邊添掛一盞馬口鐵壁燈,倒覺甚亮,於是款步登樓;聽得亭子間有說話聲音,因即掀簾進去,只見母親趙洪氏坐在床中尚未睡下,張秀英趙二寶並坐在床沿正講得熱鬧。見了朴齋,洪氏先問:「有沒吃晚飯?」朴齋說:「吃過了。」朴齋問:「瑞生哥哥可是走了?」秀英道:「沒走,睡着了。」二寶搶說道:「我們新用一個小大姐在這兒,你看好不好?」說着,高聲叫「阿巧。」

阿巧應聲,從秀英房裡過來,站立一邊。朴齋打量這小大姐面龐廝熟,一時偏想不起;忽想着「阿巧」名字,方想起來,問她:「可是在衛霞仙那兒出來?」阿巧道:「衛霞仙那兒做過兩個月,這時候在張蕙貞那兒出來。你在哪看見我?倒忘記掉了 。」

朴齋卻不說出,付之一笑。秀英二寶亦未盤問。大家又講起適才檯面上情事。朴齋問:「叫了幾個局?」秀英道:「他們一人叫一個,我們看了都沒什麼好。」二寶道:「我說倒是幺二上兩個稍微好點。」朴齋問:「新弟有沒叫?」秀英道:「新弟沒工夫,也沒來。」朴齋問:「瑞生哥哥叫的什麼人?」二寶道:「叫陸秀寶;就是她 稍微好點。」朴齋吃驚道:「可是西棋盤街聚秀堂里的陸秀寶?」秀英二寶齊聲道:「正是;你怎麼曉得?」

朴齋只是訕訕的笑,如何敢說出來。秀英笑道:「上海來了兩個月,倌人大姐倒給你都認得了!」二寶鼻子裡哼了一聲道:「認得點倌人大姐 可算什麼體面呀!」

朴齋不好意思,趔趄着腳兒退出亭子間,卻輕輕溜進秀英房中,只見施瑞生橫躺在煙榻上打鼾,滿面醺醺然都是酒氣;前後兩盞保險燈還旋得高高的,映着新糊花紙,十分耀眼;中間方桌罩着一張油晃晃圓台面,尚未卸去;門口旁邊掃攏一大堆西瓜子殼及雞魚肉等骨頭。朴齋不去驚動,仍舊下樓,歸至自己房間。那相幫早直挺挺睡在旁邊板床上。朴齋將床前半桌上油燈芯撥亮,便自寬衣安置。

比及一覺醒來,日光過午,朴齋慌的爬起。相幫給他舀盆水洗過臉,阿巧即來說道:「請你樓上去呀。」朴齋跟阿巧到樓上秀英房裡,施瑞生正吸鴉片煙,雖未抬身,也點首招呼。秀英二寶同在外間梳頭。

須臾,阿巧請過趙洪氏,取五副杯筷擺在圓台。相幫搬上一大盤,皆是席間剩菜,系 蹄套鴨南腿鯡魚四大碗,另有一大碗雜拌,乃各樣湯炒小碗相併的。瑞生洪氏朴齋隨意坐定。秀英二寶新妝未成,並穿着藍洋布背心,額角邊叉起兩支骨簪攔住鬢髮,聯步進房。瑞生舉杯說請。秀英二寶堅卻不飲,令阿巧盛飯來,與洪氏同吃,惟朴齋對酌相陪。

朴齋呷酒在口,攢眉道:「酒太燙了。」瑞生道:「我好像有點傷風,燙點倒也好。」秀英道:「你自己不好 。阿巧來喊你,叫你床上去睡,你為什麼不去睡呀?」二寶道:「我們兩個人睡在外頭房間裡,天亮了還聽見你咳嗽。你一個人在做什麼?」

瑞生微笑不言。洪氏嘮叨道:「大少爺,你 身體也單薄點,你自己要當心的 。像前天夜裡天亮時候,你還要回去,不冷嗎?在這兒蠻好 。」瑞生整襟作色道:「媽說得不錯呀,我哪曉得當心啊!自己會當心倒好了!」秀英道:「你傷風 ,酒少吃點罷。」二寶道:「哥哥也不要吃了。」瑞生朴齋自然依從。

大家吃畢午飯,相幫阿巧上前收拾。朴齋早溜去樓下廚房,胡亂絞把手巾揩了手,持一支水煙筒,踱出客堂,擱起腿膀,巍然獨坐,心計如何借個端由出門逛逛以破岑寂。

正在顛思倒想之際,忽然有人敲門,朴齋喝問何人。門外接口答應,聽不清楚,只得丟下水煙筒,親去看看。誰知來者不是別人,即系朴齋的嫡親舅舅洪善卿。朴齋頓時失色,叫聲「舅舅」,倒退兩步。善卿毫不理會,怒 喝道:「喊你媽來!」

朴齋諾諾連聲,慌的通報。那時秀英二寶打扮齊整,各換一副時式行頭,奉洪氏陪瑞生閒談。朴齋訴說善卿情形。瑞生秀英心虛氣餒,不敢出頭。二寶恐母親語言失檢,跟隨洪氏下樓見了善卿。

善卿不及寒暄,盛氣問洪氏道:「你可是年紀老了,昏了頭了!你這時候不回去,還要做什麼?這兒清和坊,你曉得是什麼地方? [1] 」洪氏道:「我們是本來要回去呀,巴不得這時候就回去 最好;就為了個秀英小姐還要玩兩天,看兩本戲,坐坐馬車,買點零碎東西。」二寶在旁聽說得不着筋節,忙搶步上前,叉住道:「舅舅,不是呀,我媽是——」剛說得半句,被善卿拍案叱道:「我跟你媽講話,挨不着你來說!你自己去照照鏡子看,像什麼樣子!不要臉的丫頭!」

[1] 最有名的清一色長三戶的里巷。

二寶吃這一頓搶白,羞得兩頰通紅,掩過一旁,嚶嚶細泣。洪氏長吁一聲,慢慢接說道:「也是他們這瑞生哥哥 實在太熱絡了!……」善卿聽說,更加暴跳如雷,跺腳大聲道:「你還要說瑞生哥哥!你女兒給他騙去了,你可曉得?」連問幾遍,直問到洪氏臉上。洪氏也嚇得目瞪口呆,說不下去。大家嘿然無言。

樓上秀英聽得作鬧,特差阿巧打探。阿巧見朴齋躲在屏門背後暗暗窺覷,也縮住腳,聽客堂中竟沒有一些聲息。

隔了半日,善卿氣頭過去,向洪氏朗朗道:「我要問你:你到底想回去不想回去?」洪氏道:「怎麼不想回去呀!這可教我怎麼樣回去 ?四五年省下來幾塊洋錢給這畜生去花光了;這時候我們出來再虧空了點,連盤費也不着槓 !」善卿道:「盤費有在這兒!你去叫只船,這時候就去!」

洪氏頓住口,躊躇道:「回去是最好了;不過有了盤費 ,秀英小姐那兒借的三十洋錢也要還給她的 。到了鄉下,家裡大半年的柴米油鹽一點都沒有,那跟誰去商量啊?」善卿着實嘆口氣道:「你說來說去 總是不回去的了!我也沒什麼大家當來照應外甥,隨便做什麼,不關我事!從此以後,不要來找我,坍我台!你就算沒有我這個兄弟!」說畢起身,絕不回頭,昂藏徑去。

洪氏癱在椅上,氣得發昏。二寶將手帕遮臉,嗚咽不止。朴齋阿巧等善卿去遠方從屏門背後出來。朴齋蚩蚩侍立,欲勸無從。阿巧訝道:「我當是什麼人,是洪老爺 。怎麼這樣呀!」

洪氏令阿巧關上大門,喚過二寶,說:「我們樓上去。」朴齋在後跟隨,一同上樓,仍與瑞生秀英會坐。秀英先問洪氏:「可要回去?」洪氏道:「回去是應該回去,舅舅的話終究不錯,我算 倒難 。」二寶帶泣嚷道:「媽 還要說舅舅好!舅舅光會埋怨我們兩聲,說到了洋錢就不管帳,走了!」朴齋便也道:「舅舅的話也說得稀奇:妹妹一塊坐在這兒,倒說給人騙了去了!騙到哪去啦?」瑞生冷笑道:「不是我在瞎說:你們這舅舅真正豈有此理!我們朋友們,不得了的時候,也作興通融通融,你做了個舅舅倒不管帳!這種舅舅就不認得他也沒什麼要緊!」

大家議論一番,丟過不提。瑞生重複解勸二寶,安慰洪氏,並許為朴齋尋頭生意,然後告辭別去。秀英挽留不住,囑道:「等會還到這兒來吃晚飯。」

瑞生應諾,下樓出門,行過兩家門首,猛然間一個絕俏的聲音喊「施大少爺」。瑞生抬頭一望,原來是袁三寶在樓窗口叫喚,且招手道:「來坐會 。」

瑞生多時不見三寶,不料長得如此豐滿,想要趁此打個茶圍,細細品題。可巧另有兩個客人,劈面迎來,踅進袁三寶家,直上樓去,瑞生因而止步。袁三寶亦不再邀,回身轉而接見兩個客人。

三寶只認得一個是錢子剛;問那一個尊姓,說是姓高。茶煙瓜子照例敬過。及坐談時,錢子剛趕着那姓高的叫「亞白哥」。三寶想着京都雜劇中《送親演禮》這齣戲,不禁格聲一笑。子剛問其緣故,三寶掩口葫蘆,那高亞白倒不理會。

俄延片刻,高亞白錢子剛即起欲行。袁三寶送至樓梯邊。兩人並肩聯袂,緩步逍遙,出清和坊,轉四馬路,經過壺中天大菜館門首。錢子剛請吃大菜,亞白應承進去,揀定一間寬窄適中的房間。堂倌呈上筆硯。子剛略一凝思,隨說:「我去請個朋友來陪陪你。」寫張請客票,付與堂倌。亞白見寫的是「方蓬壺」,問:「可是蓬壺釣叟? [2] 」子剛道:「正是;你怎麼認得他的呀?」亞白道:「因為他喜歡作詩,新聞紙上時常看見他大名。」

[2] 蓬壺即蓬萊,「海外三神山」之一。當時實有一個很有名的文人用蓬壺釣叟筆名。

不多時,堂倌回道:「請客就來。」子剛再要開局票,問亞白:「叫什麼人?」亞白顰蹙道:「隨便好了。」子剛道:「難道上海多少倌人,你一個也看不中?你心裡要怎麼樣的一個人?」亞白道:「我自己也說不出。不過我想她們做了倌人,『幽嫻貞靜』四個字用不着的了;或者像王夫人之林下風,卓文君之風流放誕,庶幾近之。」子剛笑道:「你這樣大講究,上海不行的!我先不懂你的話!」亞白也笑道:「你也何必去懂它?」

說時,方蓬壺到了。亞白見他花白髭鬚,方袍朱履 [3] ,儀表倒也不俗。蓬壺問知亞白姓名,呵呵大笑,豎起一隻大指道:「原來也是個江南大名士!幸會!幸會!」亞白他顧不答。

[3] 《醒世恆言》《勘皮靴單證二郎神》小說中,太師有個門生新點知縣,衣履敝舊,太師贈「圓領一襲,……京靴一雙……」中國古時都是斜領,圓領自西域傳入,到宋明顯然成為較貴重的服裝。斜領使袍褂下緣參差不齊,圓領衣服下擺平齊,兩邊成直角,所以稱「方袍」,看上去較整潔俐落。斜領逐漸被淘汰,成為「道袍」。圓領也可能僧俗都能穿。《警世通言》「白娘子」故事中,法海禪師初出場,「眉清目秀,圓頂方袍。」人類都是「圓顱方趾」,「圓頂」不是特點,疑是抄手筆誤,應作「圓領」,「領」「頂」二字筆劃讀音都相近。滿清帶來豎立的衣領,但還是挖的圓領口,也還是「圓領方袍」。「朱履」是早已沒有男人穿了。不過富貴人家的老翁有時候愛穿老古董,遲至一九一〇年間,北京還有老人穿滿幫繡壽字的大紅鞋。書中此處的「方袍朱履」大概不過是襲用明人小說詞句,表示是古色古香的裝束。

子剛先寫蓬壺叫的尚仁里趙桂林及自己叫的黃翠鳳兩張局票。亞白乃道:「今天去過的三家,都去叫了個局罷。」子剛因又寫了三張,系袁三寶李浣芳周雙玉三個。接着取張菜單,各揀愛吃的開點幾色,都交堂倌發下。蓬壺笑道:「亞白先生可謂博愛矣!」子剛道:「不是呀,他的書讀得實在太通了,沒有對勁的倌人,隨便叫叫。」蓬壺抵掌道:「早點說了 !有一個在那兒,包你蠻對!」子剛道:「什麼人哪?去叫了來看。」蓬壺道:「在兆富里,叫文君玉。客人為了她眼睛高不敢去做,就像留以待亞白先生的品題。」亞白因說得近情,聽憑子剛寫張局票後添去叫。

須臾,吃過湯魚兩道,後添局倒先至。亞白留心打量那文君玉僅二十許年紀,滿面煙容,十分消瘦,沒甚可取之處,不解蓬壺何以劇賞。蓬壺向亞白道:「你等會去,看見君玉的書房,那才收拾得出色!這面一排都是書箱;一面四塊掛屏,客人送給她的詩都裱在那兒。上海堂子裡哪有呀!」

亞白聽說,恍然始悟,爽然若失。文君玉接嘴道:「今天新聞紙上,不曉得什麼人,有兩首詩送給我。」蓬壺道:「這時候上海的詩,風氣壞了!你倒是請教高大少爺作兩首出來替你揚揚名,比他們不知好多少吶!」亞白大聲喝道:「不要說了!我們來划拳!」

子剛應聲出手,與亞白對壘交鋒。蓬壺獨自端坐,搖頭閉目,不住咿唔。亞白知道此公詩興陡發,只好置諸不睬。迨至十拳划過,子剛輸的,正要請蓬壺捉亞白贏家。蓬壺忽然呵呵大笑,取過筆硯,一揮而就,雙手奉上亞白道:「如此雅集,不可無詩;聊賦俚言,即求法正。」亞白接來看,那張紙本是洋紅單片,把詩寫在粉背的,便道:「蠻好一張請客票!可是外國紙?倒可惜!」說畢,隨手撩下。

子剛恐蓬壺沒意思,取那詩朗念一遍。蓬壺還幫着拍案擊節。亞白不能再耐,向子剛道:「你請我吃酒呀,我這時候吃了的酒要還給你了 !」子剛一笑,搭訕道:「我再跟你劃十下!」亞白說:「好!」這回是亞白輸了。只為出局陸續齊集,七手八腳爭着代酒,亞白自己反沒得吃。文君玉代過一杯酒先去。

蓬壺揣知亞白並不屬意於文君玉,和子剛商量道:「我們兩個人總要替他找一個對勁點的才好;不然,未免辜負了他的才情了 。」子剛道:「你去替他找罷,這個媒人,我做不了。」黃翠鳳插嘴道:「我們那兒新來的諸金花好不好?」子剛道:「諸金花,我看也沒什麼好,他哪對勁呀!」亞白道:「你這話先說錯了:我對不對倒不在乎好不好。」子剛道:「那我們一塊去看看也行。」

當下吃畢大菜,各用一杯咖啡,倌人客人一鬨而散。蓬壺因趙桂林有約,同亞白子剛步行進尚仁里,然後分別。方蓬壺自往趙桂林家。高亞白錢子剛並至黃翠鳳家。翠鳳轉局未歸,黃珠鳳黃金鳳齊來陪坐。子剛令小阿寶喊諸金花來。小阿寶承令下去。

子剛先向亞白訴說諸金花來由道:「諸金花 是翠鳳娘姨諸三姐 [4] 的討人。諸三姐親生女兒叫諸十全,做着了姓李的客人,借了三百洋錢買的諸金花,這時候寄放在這兒,過了節,到幺二上去了。」

[4] 顯然諸三姐曾經在黃二姐處幫傭。她們就是有名的「七姊妹」——如果不是諸三姐吹牛的話——黃二姐雇用她也還是照顧一個不得意的義妹,結拜的事當然隱去不提了。

話未說完,諸金花早來了,敬過瓜子,侍坐一旁。亞白見她眉目間有一種淫賤之相,果然是幺二人材,兼之不會應酬,坐了半日,寂然無言。亞白坐不住,起身告別。子剛欲與俱行。黃金鳳慌的攔住道:「姐夫,不要走 !姐姐要說的呀!」

子剛沒法,只得送高亞白先去。金鳳請子剛躺在榻床上,自去下手取簽子替子剛燒鴉片煙。子剛一面吸煙,一面和金鳳講話。吸過三五口,只聽得樓下有轎子進門,直至客堂停下,料道是黃翠鳳回家。

翠鳳回到房裡,換去出局衣裳,取支銀水煙筒向靠窗高椅而坐,不則一聲。金鳳乖覺,竟拉了黃珠鳳同過對面房間,只有諸金花還呆臉兀坐,如木偶一般。