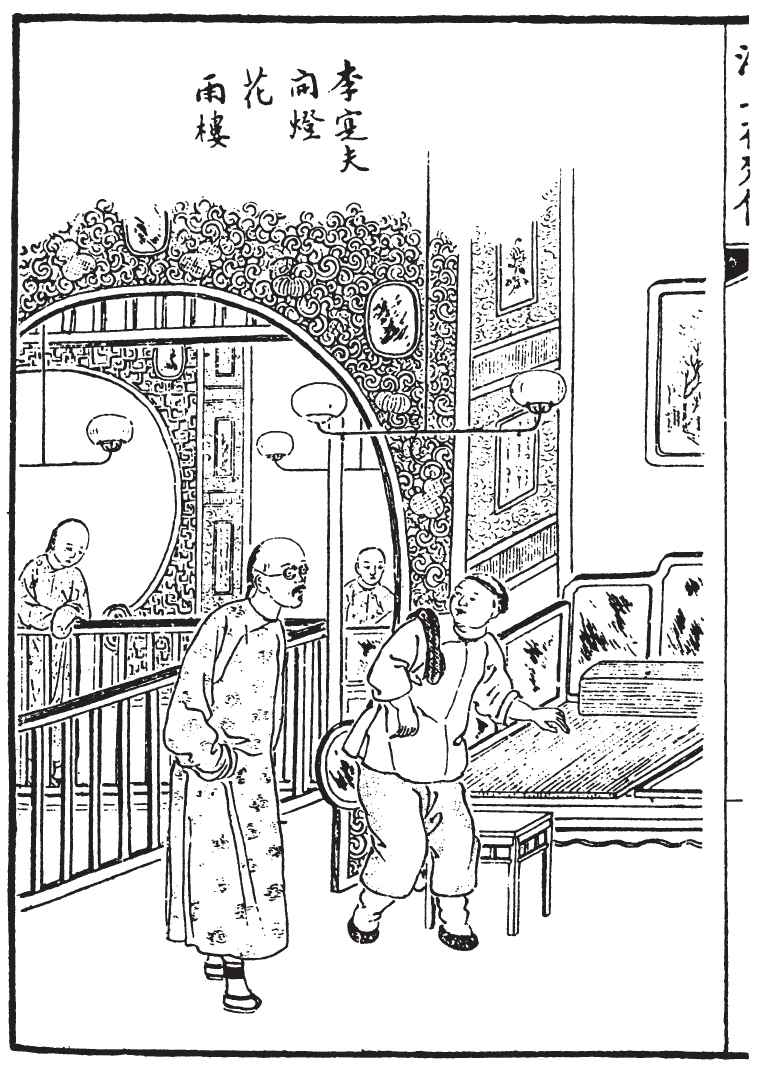

海上花開:第一五回 屠明珠出局公和里 李實夫開燈花雨樓 線上閱讀

按黎篆鴻畢竟在那裡吃酒?原來便是羅子富的老相好蔣月琴家。李鶴汀先已知道,帶着匡二徑往東公和里來。匡二搶上前去通報。大姐阿虎接着,打起帘子請進房裡。李鶴汀看時,只有四老爺和一個幫閒門客——姓於,號老德的——在座。四老爺乃是李鶴汀的嫡堂叔父,名叫李實夫。三人廝見,獨有主人黎篆鴻未到。李鶴汀正要動問,於老德先訴說道:「篆鴻在總辦公館裡應酬。月琴也叫了去了。他說教我們三個人先吃起來。」

當下叫阿虎喊下去,擺台面,起手巾。適值蔣月琴出局回來,手中拿着四張局票,說道:「黎大人馬上來了,教你們多叫兩個局,他四個局 也替他去叫。」於老德乃去開局票;知道黎篆鴻高興,竟自首倡,也叫了四個局。李鶴汀只得也叫四個。李實夫不肯助興,只叫兩個。發下局票,然後入席。

不多時,黎篆鴻到了,又拉了朱藹人同來,相讓就坐。黎篆鴻叫取局票來,請朱藹人叫局。朱藹人叫了林素芬林翠芬姊妹兩個。黎篆鴻說太少,定要叫足四個方罷;又問於老德:「你們三個人叫了多少局啊?」於老德從實說了。

黎篆鴻向李實夫一看道:「你怎麼也叫兩個局噠?難為你了 !要六塊洋錢的 !荒荒唐唐!」李實夫不好意思,也訕訕的笑道:「我沒處去叫了 。」黎篆鴻道:「你也算是老玩家 ,這時候叫個局就沒有了。說出話來可不沒志氣!」李實夫道:「從前相好,年紀太大了,叫了來做什麼?」黎篆鴻道:「你可曉得?不會玩 玩小的,會玩倒要玩老的;越是老,越是有玩頭。」李鶴汀聽說,即道:「我倒想着一個在這兒了!」

黎篆鴻遂叫送過筆硯去請李鶴汀替李實夫寫局票。李實夫留心去看,見李鶴汀寫的是屠明珠,躊躇道:「她大概不見得出局了。」李鶴汀道:「我們去叫,她可好意思不來!」黎篆鴻拿局票來看,見李實夫仍只叫得三個局,乃皺眉道:「我看你要多少洋錢來放在箱子裡做什麼!是不是在我面上來做人家了?」又慫恿李鶴汀道:「你再叫一個,也坍坍他台,看他還有臉!」李實夫只是訕訕的笑。李鶴汀道:「叫什麼人 ?」想了一想,勉強添上個孫素蘭。黎篆鴻自己復想起兩個局來,也叫於老德添上,一併發下。

這一席原是雙台,把兩隻方桌拼着擺的。賓主只有五位,席間寬綽得很;因此黎篆鴻叫倌人都靠台面與客人並坐。及至後來坐不下了,方排列在背後。總共廿二個倌人,連廿二個娘姨大姐,密密層層,擠了一屋子,於老德挨次數去,惟屠明珠未到。蔣月琴問:「可要去催?」李實夫忙說:「不要催;她就不來也沒什麼。」

李鶴汀回頭見孫素蘭坐在身旁,因說道:「借光你繃繃場面。」孫素蘭微笑道:「不要客氣,你也是照應我 。」楊媛媛和孫素蘭也問答兩句。李鶴汀更自喜歡。林素芬與妹子林翠芬和起琵琶商量合唱。朱藹人揣度黎篆鴻意思那裡有工夫聽曲子,暗暗搖手止住。

黎篆鴻自己叫的局倒不理會,卻看看這個,說說那個。及至屠明珠姍姍而來,黎篆鴻是認得的,又搭訕着問長問短,一時和屠明珠說起前十年長篇大套的老話來。李實夫湊趣說道:「讓她轉局過來好不好?」黎篆鴻道:「轉什麼局?你叫來的 一樣好說說話的 。」李實夫道:「那麼坐這兒來說說話,也近便點。」

黎篆鴻再要攔阻,屠明珠早立起來,挪過坐位,緊緊靠在黎篆鴻肩下坐了。屠明珠的娘姨鮑二姐見機,隨給黎篆鴻裝水煙。黎篆鴻吸過一口,倒覺得不好意思的,便故意道:「你不要來瞎巴結裝水煙,等會四老太爺生了氣,吃起醋來,我這老頭子打不過他 !」屠明珠格的一聲笑道:「黎大人放心,四老太爺要打你 ,我來幫你好了。」黎篆鴻也笑道:「你倒看中了我三塊洋錢了,是不是?」屠明珠道:「是不是你捨不得三塊洋錢,連水煙都不要吃了?——鮑二姐,拿來,不要給他吃!不要難為了他三塊洋錢,害他一夜睡不着。」

那鮑二姐正裝好一筒水煙給黎篆鴻吸,竟被屠明珠伸手接去,卻忍不住掩口而笑。黎篆鴻道:「你們在欺負我這老頭子,不怕罪過啊?要天雷打的 !」屠明珠那筒煙正吸在嘴裡,幾乎嗆出來,連忙噴了,笑道:「你們看黎大人 !要哭出來了!哪,就給你吃了筒罷!」隨把水煙筒湊到黎篆鴻嘴邊。黎篆鴻伸頸張目一氣吸盡,喝聲采道:「啊唷!好鮮!」鮑二姐也失笑道:「黎大人倒有玩頭的 !」於老德向屠明珠道:「你也上了黎大人當了。水煙 吃了,三塊洋錢不着槓 !」黎篆鴻拍手嘆道:「給你們說穿了,倒不好意思再吃一筒了!」說得闔席笑聲不絕。

蔣月琴掩在一旁,插不上嘴;見朱藹人抽身出席,向榻床躺下吸鴉片煙,蔣月琴趁空,因過去低聲問朱藹人道:「可看見羅老爺?」朱藹人道:「我有三四天沒看見了。」蔣月琴道:「羅老爺我們這兒開消掉不來了呀。你們可曉得?」藹人問:「為什麼?」蔣月琴道:「這也是上海灘上一樁笑話。為了黃翠鳳不許他來,他不敢來了。我從小在堂子裡做生意,倒沒聽見過像羅老爺的客人。」朱藹人道:「可真有這事?」蔣月琴道:「他教湯老爺來開消,湯老爺跟我們說的 。」朱藹人道:「你們有沒去請他?」蔣月琴道:「我們是隨便他好了,來也罷,不來也罷。我們這兒說不做 也做了四五年的 ,他許多脾氣我們也摸着點的了。他跟黃翠鳳在要好時候,我們去請他也請不到,倒好像是跟他打岔。我們索性不去請。朱老爺,你看看,看他做黃翠鳳可做得到四五年。到那時候,他還是要到我們這兒來了,也用不着我們去請他了。」

朱藹人聽言察理,倒覺得蔣月琴很有意思,再要問她底細,只聽得檯面上連聲請朱老爺。朱藹人只得歸席。原來黎篆鴻叫屠明珠打個通關,李實夫李鶴汀於老德三人都已打過,挨着朱藹人划拳。

朱藹人划過之後,屠明珠的通關已畢。當下會划拳的倌人爭先出手,請教划拳,這裡也要劃,那裡也要劃;一時袖舞釧鳴,燈搖花顫,聽不清是「五魁」「八馬」,看不出是「對手」「平拳」。鬧得黎篆鴻煩躁起來,因叫干稀飯:「我們要吃飯了。」倌人聽說吃飯,方才罷休,漸漸各散,惟屠明珠迥不猶人,直等到吃過飯始去。

李鶴汀要早些睡,一至席終,和李實夫告辭先走,匡二跟了,徑回石路長安客棧。到了房裡,李實夫自向床上點燈吸煙。李鶴汀令匡二鋪床。實夫詫異問道:「楊媛媛那兒怎麼不去啦?」鶴汀說:「不去了。」實夫道:「你不要為了我在這兒,倒玩得不舒服;你去好了 。」鶴汀道:「我昨天一夜沒睡,今天要早點睡了。」實夫嘿然半晌,慢慢說道:「租界上賭是賭不得的 。你要賭 ,回去到鄉下去賭。」鶴汀道:「賭是也沒賭過,就在堂子裡打了幾場牌。」實夫道:「打牌是不好算賭;只要不賭,不要去闖出什麼窮禍來。」鶴汀不便接說下去,徑自寬衣安睡。

實夫叫匡二把煙斗里煙灰出了。匡二一面低頭挖灰,一面笑問:「四老爺叫來的個老倌人,名字叫什麼?」實夫說:「叫屠明珠。你看好不好?」匡二笑而不言。實夫道:「怎麼不作聲哪?不好 ,也說好了 。」匡二道:「我看沒什麼好。就不過黎大人 ,倒撫牢了當她寶貝。四老爺,這下回不要去叫她了。落得讓給黎大人了罷。」

實夫聽說,不禁一笑。匡二也笑道:「四老爺,你看她可好哇?前頭一路頭髮都掉光了,嘴裡牙齒也剩不多幾個,連面孔都咽進去了。她跟黎大人在說話,笑起來多難看!一隻嘴張開了,面孔上皮都牽在一起,好像鑲了一道荷葉邊。我倒替她有點難為情。也虧她做得出多少神頭鬼臉的!拿只鏡子來教她自己去照照看,可像啊?」實夫大笑道:「今天屠明珠真倒了霉了!你不曉得,她名氣倒大得很喏!手裡也有兩萬洋錢,推扳點客人還在拍她馬屁呢。」匡二道:「要是我做了客人,就算是屠明珠倒貼 ,老實說,不高興。倒是黎大人吃酒的地方,可是叫蔣月琴,倒還老實點。粉也沒搽,穿了一件月白竹布衫,頭上一點都沒插什麼,年紀比起屠明珠也差不多了 。好是沒什麼好,不過清清爽爽,倒像是個娘姨。」實夫道:「也算你眼光不推扳。你說她像個娘姨,她是衣裳頭面多得哦實在多不過,所以穿 也不穿,戴 也不戴。你看她帽子上一粒包頭珠有多麼大!要五百洋錢的哦!」匡二道:「倒不懂她們哪來這麼些洋錢?」實夫道:「都是客人去送給她們的 。就像今天晚上,一會兒工夫 ,也百把洋錢了。黎大人是不要緊,我們 叫冤枉死了,兩個人花二十幾塊。這下回他要請我們去吃花酒,我不去,讓大少爺一個人去好了。」匡二道:「四老爺 還要說笑話了。到上海一趟,玩玩,應該用掉兩個錢。要是沒有那叫沒法子,像四老爺,就每年多下來的用用也用不完 。」實夫道:「不是我做人家;要玩 ,哪裡不好玩?做什麼長三書寓呢?可是長三書寓名氣好聽點?真真是剷頭客人!」說得匡二格聲笑了。

不料鶴汀沒有睡熟,也在被窩裡發笑。實夫聽得鶴汀笑,乃道:「我說的話你們哪聽得進?怪不得你要笑起來了。就像你的楊媛媛,也是擋角色 ,租界上倒是有點名氣的哦。」鶴汀一心要睡,不去接嘴。匡二出畢煙灰,送上煙斗,退出外間。實夫吸足煙癮,收起煙盤,也就睡了。

這李實夫雖說吸煙,卻限定每日八點鐘起身。倒是李鶴汀早晚無定。那日廿一日,實夫獨自一個在房間裡吃過午飯,見鶴汀睡得津津有味,並不叫喚,但吩咐匡二:「留心伺候,我到花雨樓去。」說罷出門,望四馬路而來。相近尚仁里門口,忽聽得有人叫聲「實翁」。

實夫抬頭看時,是朱藹人從尚仁里出來。彼此廝見。朱藹人道:「正要來奉邀。今天晚上請黎篆翁吃局,就借屠明珠那兒擺擺台面。她房間也寬敞點。還是我們五個人。借重光陪,千乞勿卻!」實夫道:「我謝謝了 。等會教舍侄來奉陪。」朱藹人沉吟道:「不然也不敢有屈,好像人太少。可不可以賞光?」

實夫不好峻辭,含糊應諾。朱藹人拱手別去。實夫才往花雨樓。進門登樓,徑至第三層頂上看時,恰是上市時候,外邊茶桌,裡邊煙榻,撐得一大統間都滿滿的。有個堂倌認得實夫,知道他要開燈,當即招呼進去,說:「空着。」

實夫見當中正面榻上煙客在那裡會帳洗臉。實夫向下手坐下,等那煙客出去,堂倌收拾乾淨,然後調過上手來。

一轉眼間,吃茶的,吸煙的,越發多了,亂烘烘像潮湧一般,那裡還有空座兒,並夾着些小買賣,吃的,耍的,雜用的,手裡抬着,肩上搭着,胸前揣着,在人叢中鑽出鑽進,兜圈子。實夫皆不在意,但留心要看野雞。這花雨樓原是打野雞絕大圍場,逐隊成群,不計其數,說笑話,尋開心,做出許多醜態。

實夫看不入眼,吸了兩口煙,盤膝坐起,堂倌送上熱手巾,揩過手面,取水煙筒來吸着。只見一隻野雞,約有十六七歲,臉上撲的粉有一搭沒一搭;脖子裡烏沉沉一層油膩,不知在某年某月積下來的;身穿一件膏荷蘇線棉襖,大襟上油透一塊,倒變做茶青色了;手中拎的湖色熟羅手帕子,還算新鮮,怕人不看見,一路盡着甩了進來。

實夫看了,不覺一笑。那野雞隻道實夫有情於她,一直踅到面前站住,不轉睛的看定實夫,只等搭腔上來,便當乘間躺下;誰知恭候多時,毫無意思,沒奈何回身要走。卻值堂倌蹺起一隻腿,靠在屏門口照顧煙客,那野雞遂和堂倌說閒話。不知堂倌說了些甚麼,挑撥得那野雞又是笑,又是罵,又將手帕子往堂倌臉上甩來。堂倌慌忙仰後倒退,猛可里和一個販洋廣京貨的順勢一撞,只聽得豁琅一聲響。眾人攢攏去看,早把一盤子零星拉雜的東西撒得滿地亂滾。那野雞見不是事,已一溜煙走了。

恰好有兩個大姐勾肩搭背趔趄而來,嘴裡只顧嘻嘻哈哈說笑,不提防腳下踹着一麵皮鏡子;這個急了,提起腳來狠命一掙掙過去;那個站不穩,也是一腳,把個寒暑表踹得粉碎。諒這等小買賣如何吃虧得起,自然要兩個大姐賠償。兩個大姐偏不服道:「你為什麼丟在地上哪?」兩下里爭執一說,几几乎嚷鬧起來。堂倌沒法,乃喝道:「去罷!去罷!不要說了!」兩個大姐方咕噥走開。堂倌向身邊掏出一角小洋錢給與那小買賣的。小買賣的不敢再說,檢點自去。氣的堂倌沒口子胡咒亂罵。實夫笑而慰藉之,乃止。

接着有個老婆子,扶牆摸壁,迤邐近前,擠緊眼睛,只瞧煙客;瞧到實夫,見是單擋,竟瞧住了。實夫不解其故。只見老婆子囁嚅半晌道:「可要去玩玩?」實夫方知是拉皮條的,笑置不理。堂倌提着水銚子,要來沖茶,憎那老婆子擋在面前,白瞪着眼,咳的一聲,嚇得老婆子低首無言而去。

實夫復吸了兩口煙,把象牙煙盒卷得精光。約摸那時有五點鐘光景,里外吃客清了好些,連那許多野雞都不知飛落何處,於是實夫叫堂倌收槍,摸塊洋錢照例寫票,另加小洋一角。堂倌自去交帳,喊下手打面水來。

實夫洗了兩把,聳身卓立,整理衣襟,只等取票子來便走。忽然又見一隻野雞款款飛來,兀的竟把實夫魂靈勾住!